—¿Nuestro problema es lo que sabemos o es lo que ignoramos?—

En la historiografía de las ciencias y las técnicas —y también en los estudios sociales sobre la ciencia en general— hay una larga tradición de lamentos acerca de lo poco que sabemos sobre las relaciones entre saberes, prácticas técnicas y sociedades. De hecho, Bruno Latour ha sugerido que tal ignorancia es una característica funcional de la modernidad, una de las bases que hizo posible algunas de sus grandes transformaciones. Hay mucho interés en esta tesis que presenta un cierto tufillo a escuela económica austriaca. Sin embargo, con demasiada frecuencia se interpreta erróneamente y se acepta que nuestro problema es la ignorancia. De ese análisis se desprende el mandato de comenzar desde cero, es decir, de abandonar e ignorar los relatos existentes para escribir nuestras narraciones históricas siguiendo a pies juntillas a protagonistas del mundo de la ciencia y de la ingeniería.

Una respuesta relacionada con la anterior consiste en afirmar que nuestros relatos de la “ciencia” y la “tecnología” en la historia, sobre todo en la escala de la historia global, son irremediablemente defectuosos desde un punto de vista teórico. Se afirma habitualmente que estos relatos dominantes son eurocéntricos, tecnológicamente deterministas, difusionistas o asumen ciegamente visiones sobre el carácter lineal de la innovación. Estas críticas habituales salpican el trabajo cotidiano de la investigación histórica, pero son muy problemáticas. Resulta irónico pensar que las reconstrucciones históricas que surgen de tales críticas —y la consiguiente ignorancia de las conclusiones sustantivas de trabajos anteriores— son, con demasiada frecuencia, eurocéntricas, tecnológicamente deterministas, difusionistas… ¡Incluso muestran una secreta devoción por el modelo lineal de la innovación!

Uniendo los continentes a través de la aviación en la década de 1950. En la imagen, póster de BOAC, 1953, un año en que casi todos los vuelos de BOAC fueron en aviones con motor de pistón. Wikimedia.

Necesitamos una mejor manera de pensar y reescribir la historia global de esas cosas misteriosas llamadas “ciencia” y “tecnología”. El problema no es la ignorancia, ni las debilidades primarias en la orientación teórica, sino algo todavía más básico: una falta de conocimiento y perspectiva crítica acerca de lo que creemos saber. Para evitar repetir malentendidos necesitamos entender nuestro entendimiento. Lo que necesitamos comprender son las afirmaciones empíricas sustantivas hechas y los supuestos ocultos que las sustentan. En general, necesitamos leer mucho más críticamente y comprometernos no con personajes de paja inventados y posiciones hegemónicas imaginadas, sino con un buen trabajo tomado en serio. Necesitamos leer los trabajos de las personas que han escrito acerca de la historia de las ciencias y las técnicas, para entender sus argumentos principales, en lugar de categorizar el trabajo pasado como metodológicamente defectuoso o desfasado. Necesitamos indagar las suposiciones historiográficas profundas que hacen las personas que trabajan en historia acerca de su utilidad y las causas de su formulación. Podríamos preguntarnos, por ejemplo, por qué una parte sustanciosa de la historia mundial se centra en el comercio y en la comunicación o en la “circulación”. ¿Por qué tanta historia global de la “ciencia” o la “tecnología” se preocupa por asumir una diferencia radical entre colonia y metrópoli? ¿Cómo y por qué se supone que conocemos la historia del centro europeo o norteamericano (o “Eurocentro”)?

Enfrentarse a estos temas requiere la comprensión de dos formas de literatura. La primera es una comprensión cabal de lo que han afirmado realmente las personas especialistas en historia de la ciencia y la tecnología. La segunda es el abordaje de los textos académicos producidos fuera del ámbito de la historia de la ciencia y la tecnología, así como también los imaginarios populares acerca de estos temas y sus cambios a lo largo del tiempo (lo que yo llamo “historiografía desde abajo”). Porque nuestra cultura está impregnada de historias sobre cómo la “ciencia” y la “tecnología” han transformado el mundo, relatos que científicos e ingenieros, y las historias de la ciencia y la tecnología que los siguen, tienden a repetir de manera demasiado acrítica, como celebración y condena.

Podríamos, por ejemplo, comenzar a notar que el problema con tales historias no es principalmente que sean tecnológicamente deterministas, eurocéntricas, difusionistas o lineales. Hay un problema previo todavía más grave, sobre todo por ser desconocido. La mayoría de los argumentos deterministas se equivocan en su elección de la técnica determinante y sus consecuencias. Del mismo modo, la mayoría de las teorías eurocéntricas están equivocadas sobre el Eurocentro y la mayor parte de los estudios difusionistas no son, en realidad, difusionistas. Tampoco el modelo lineal se presentó nunca como una propuesta teórica o empírica seria. Sería maravilloso encontrar una explicación tecnológicamente determinista adecuada, que acierte con el Eurocentro, que sea propiamente difusionista y defienda un modelo lineal serio. Valdría la pena discutir con tales obras. Pero no las tenemos.

Tomemos el siguiente caso. Para muchas personas especialistas en historia económica hubo una Segunda Revolución Industrial en las últimas décadas del siglo XIX y quizás también revoluciones posteriores. Ahora bien ¿qué ocurre si estas afirmaciones carecen de base empírica, se centran en novedades elegidas de forma arbitraria y tergiversan sustancialmente la constitución material del mundo? Necesitamos entender que no es simplemente que estas interpretaciones presenten una visión determinista de las técnicas.

Las revoluciones industriales se presentan para una audiencia académica. Fuente: Siekmann, F., Schlör, H. & Venghaus, S. Linking sustainability and the Fourth Industrial Revolution: a monitoring framework accounting for technological development. Energ Sustain Soc 13, 26 (2023). https://doi.org/10.1186/s13705-023-00405-4.

Muchos especialistas en historia asumen que se dispone de una buena descripción de las “ciencias” y las “tecnologías” de América del Norte o Europa en el siglo XX, aunque admiten que se carece de tal saber eurocéntrico para otros lugares. ¿Es realmente adecuada nuestra explicación de las “ciencias” y las “tecnologías” del Eurocentro? No creo que lo sea, por ejemplo por su dependencia del concepto de revoluciones industriales. Y porque lo que se denomina “ciencia” no es todo el conocimiento científico, sino solamente la investigación científica, principalmente la realizada en la academia y, particularmente, la relacionada con la física de partículas y la biología molecular académicas. Y, por lo general, la palabra “tecnología” no significa ni la constitución material del mundo ni el conjunto de las técnicas, sino una lista muy selecta de novedades en el inicio de su aparición. Todo ello explica mi uso de las comillas a lo largo del texto cuando hablo de estos conceptos.

Hay otras ideas a gran escala que prevalecen, tanto en la escritura popular como en la académica, y que constituyen afirmaciones importantes. Consideremos, por ejemplo, ese cliché tan repetido que afirma que la nueva “tecnología” del presente ha globalizado el mundo, uniendo a las personas, o que es tan destructiva que permitirá asegurar la paz mundial. Según esta visión, en su momento, el barco de vapor, el avión, la radio y la televisión crearon una “aldea global” pacífica. El bombardero y luego la bomba atómica construyeron una paz perpetua. Dicho de este modo, tales visiones resultan absurdas, aunque en su momento se presentaran con gran seriedad. De hecho, historiadores y otros especialistas aceptaron ingredientes de esta interpretación casi somo si fueran descripciones fieles de la realidad, sobre todo en el terreno de la historia global y en la historia de las relaciones internacionales.

Bombarderos que traen la paz al mundo según se pensaba en 1936. En la imagen, la policía aérea internacional de la película Things to Come (1936). Roger Russell’s website.

¿Cómo contrarrestar y entender tales argumentos? Creo que deberíamos estudiar su recorrido en la historia, tanto en obras académicas como en textos populares. ¿Cómo pensaban los científicos del pasado las relaciones entre la ciencia y la guerra? Tendían a repetir estereotipos liberales sobre los efectos de la eliminación de la distancia y la creación de paz de los nuevos sistemas de comunicación, lo que ayuda a explicar la prevalencia de la comunicación y el intercambio en las historias globales. ¿De dónde vino la idea de que la bomba atómica crearía un nuevo mundo? No del mundo de la ciencia, sino de una larga tradición de celebrar las armas más recientes como capaces de cambiar la naturaleza de la guerra y la paz. Los argumentos a favor de la bomba atómica eran semejantes a los utilizados pocos años antes para el avión bombardero. Sin embargo, las guerras permanecen obstinadamente hasta nuestros días y movilizan no solamente recursos electrónicos y aviones, sino también artillería y rifles, infantería y munición, marineros y aviadores. Esta constatación no parece que haya afectado mucho al marco conceptual dominante.

O para tomar otro caso: ¿de dónde viene la idea de que nuestro planeta ha sufrido una serie de transiciones energéticas? (una visión que también ha influido poderosamente en los estudios sobre la ciencia y la tecnología, CTS). Esta idea fue formulada por especialistas en física nuclear y ha sido sostenida por muchas generaciones de procrastinadores de la energía. Ahora sabemos que nunca ha habido una transición energética general de estas características y que los procesos predominantes han sido la adición y la simbiosis, de modo que hoy se explota más madera, carbón y petróleo que nunca, tal y como muestra el reciente libro de Jean-Baptiste Fressoz.

El modelo de transición de la historia de la energía como herramienta para pensar el pasado y el futuro. Energy transitions: the geological story | The Geological Society Blog.

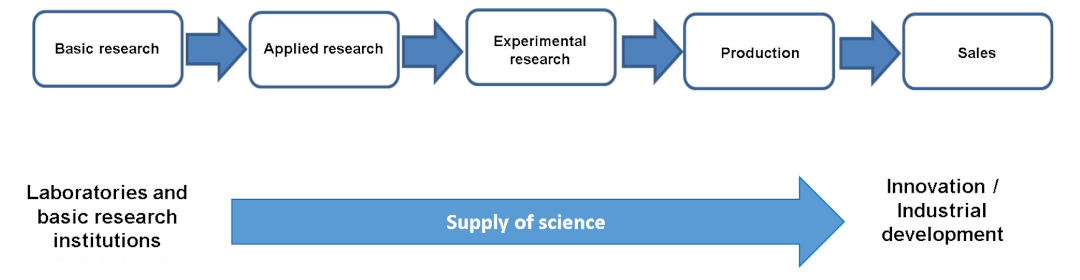

También podemos aplicar este método al trabajo de especialistas en historia de la ciencia y estudiosos de las relaciones ciencia-tecnología-sociedad (STS). Podríamos intentar descubrir el momento en que surgió en estos estudios la idea de que todos los predecesores creían en algo vagamente descrito como modelo lineal de innovación, aunque en realidad nadie había propuesto seriamente tal modelo. También podríamos explorar el momento en que los historiadores de la ciencia comenzaron a quejarse del carácter supuestamente difusionista de las historias globales de la “ciencia” y la “tecnología”. Y cómo basaron tales afirmaciones en citas de apenas dos o más obras que, en realidad, no eran difusionistas, sin lograr así confirmar de forma fehaciente que el difusionismo (o lo que sea que esa expresión significara) fuera la interpretación dominante.

El modelo lineal de la innovación: el objeto de casi todos los artículos sobre política científica, que sin embargo se centran en el extremo básico y aplicado de la cadena. Fuente: Leal, C. I. S. & Figueiredo, P. N. Technological innovation in Brazil: challenges and inputs for public policies. Rev Adm Publica 55, 3 (2021). https://doi.org/10.1590/0034-761220200583.

En definitiva, mi argumento principal en este breve texto ha sido que estamos todavía demasiado ciegos respecto a los supuestos historiográficos y los problemas empíricos del pasado con nuestras explicaciones actuales acerca de los saberes y la cultura material en la historia global del siglo XX. Todo lo cual me lleva al siguiente planteamiento metodológico: en lugar de suponer que conocemos bien el Norte Global y hemos vivido en la ignorancia del Sur Global, estudiemos el Sur, pero no demos por sentadas sus diferencias con el Norte, sino que pensemos que aquello que descubrimos en el Sur es probable que sea cierto también para el Norte, al menos más habitualmente que lo que sugieren gran parte de los relatos existentes acerca del Norte. Sabemos hoy que tanto en el Norte como en el Sur hay lugares donde las novedades científicas y tecnológicas generalmente provienen del exterior, al igual que ocurre con la mayoría de las máquinas; que en esos lugares la mayoría de personas e instituciones no son innovadoras, sino emuladoras que imitan tanto lo viejo como lo nuevo; que el mantenimiento es fundamental para los objetos técnicos; que la mayor parte de los especialistas de ciencia y tecnología procedente principalmente del campo de la química, la ingeniería y la medicina, y no tanto de la biología molecular o la física de partículas. En resumen, nuestros modelos asumidos acerca del Norte no se deben considerar adecuados y poner el mundo patas arriba es una muy buena manera de entenderlo.

David Edgerton

Centre for the History of Science, Technology and Medicine, History Department, King’s College London

*Traducción: José Ramón Bertomeu Sánchez

Cómo citar este artículo:

Edgerton, David. La historia global de las ciencias y de las técnicas. Sabers en acció, 2025-05-07. https://sabersenaccio.iec.cat/es/la-historia-global-de-las-ciencias-y-las-tecnicas/.

Para saber más

Puedes ampliar la información con la bibliografía y recursos disponibles.

Lecturas recomendadas

David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900 (London, 2007) trad. Innovación y tradición. Historia de la tecnología moderna (Barcelona, 2008).

David Edgerotn, ‘Time, Money and History’, Isis, Vol. 103, No. 2 (2012), pp. 316-327

David Edgerton, ‘Innovation, Technology, or History: What is the Historiography of Technology About?’, Technology and Culture Vol. 51, Number 3, (2010), pp. 680-697.

Estudios

Edisson Aguilar Torres, ‘Toward a Symmetrical Global History of Technology: The Adoption of Chlorination in Bogotá, London, and Jersey City, 1900–1920’, Technology and Culture 65 (4) (2024): 1195-1221.

Ralph Desmarais, ‘Jacob Bronowski: a humanist intellectual for an atomic age, 1946–1956’, British Journal for the History of Science Vol. 45 (2012), 573-589 (2012).

Jean-Baptiste Fressoz, Sans transition: Une nouvelle histoire de l’énergie, (Paris, 2024), trad. More and More and More: An All-Consuming History of Energy (London, 2024) trad. Sin transición. Una nueva historia de la energía (Barcelona, 2025)

Hermione Giffard , ‘Narrative Disconnect: Where do our ideas about invention come from?’, History and Technology (forthcoming)

Ernst Homburg, ‘Chemistry and Industry: A Tale of Two Moving Targets’, Isis 109 (2018), 565-576.

Thomas Parke Hughes, American Genesis: A Century of Invention and Technological Enthusiasm, 1870-1970. New York, 1989.

Steven Shapin, The Scientific Life. A Moral History of a Late. Modern Vocation. Chicago, 2008.

Galina Shyndriayeva, ‘Musk and the Making of Macromolecules: Perfumes and Polymers in the History of Organic Chemistry’, Isis 115 (2024), 292-311

Waqar Zaidi, Technological Internationalism and World Order. Cambridge University Press, 2021.