—Una categoría feminista para repensar los saberes en un mundo en crisis.—

La pandemia de COVID-19 nos ha demostrado hasta qué punto nuestra supervivencia como especie depende no solo de los cuidados que recibimos, sino también del cuidado que proporcionamos a las demás personas, desde el comienzo de nuestra existencia hasta su fin. Durante el confinamiento, cada tarde a las ocho, aplaudimos al personal sanitario de los hospitales que atendía desbordado a los pacientes que sufrían los síntomas más agudos de lo que, en aquel momento, era todavía una enfermedad infecciosa emergente y desconocida. Durante aquellos días, tomamos consciencia de que no solo el personal médico era fundamental para sostener el tejido social. Enfermeras y enfermeros, auxiliares sanitarios, personal de limpieza, así como cajeras y cajeros de supermercado estaban también en primera línea de frente respondiendo a las necesidades más básicas de la población. A pesar de que los medios de comunicación los elogiaron como héroes, aquellas y aquellos trabajadores esenciales estaban empleados, paradójicamente, en algunos de los sectores peor pagados del mercado laboral, evidenciando las desigualdades de género, clase y raza inherentes a nuestras sociedades capitalistas.

Game Changer. Banksy, 2020.

Las académicas y activistas feministas nos recuerdan que la devaluación del cuidado es consecuencia de su asociación histórica con las actividades que han realizado tradicionalmente las mujeres en la esfera privada, en consonancia con los roles de género establecidos por el culto a la domesticidad en el siglo XIX. Además, la progresiva externalización y mercantilización del cuidado han contribuido no solo a la feminización, sino también a la racialización de las actividades relacionadas con el cuidado en el Norte Global. A pesar de la falta de reconocimiento del trabajo de cuidados, crisis como las epidemias revelan trágicamente que sigue siendo una parte fundamental de nuestras vidas. Nosotros, los humanos, no somos individuos aislados, sino seres interconectados, unidos por nuestra vulnerabilidad y responsabilidad compartida de ayudar a aquellos de nuestros semejantes, que se encuentran en situación de necesidad.

Desde una perspectiva feminista, los cuidados no solo representan un poderoso concepto ético y político para repensar la justicia en nuestras democracias; son también una categoría útil para ampliar el marco de la historia de la ciencia, la medicina y la tecnología mediante el estudio del trabajo, a menudo invisible, llevado a cabo por numerosas mujeres anónimas en tiempos de crisis. Así, los cuidados, entendidos como categoría historiográfica de análisis, nos permiten rectificar la visión androcéntrica que ha dominado la historia de la ayuda humanitaria, examinando el papel crucial desempeñado por las mujeres en el surgimiento y la expansión de este movimiento desde finales del siglo XVIII en adelante. Teorizados por Berenice Fisher y Joan C. Tronto (1990) como “una actividad específica que incluye todo aquello que hacemos para mantener, continuar y reparar nuestro ‘mundo’ de tal forma que podamos vivir en él lo mejor posible”, los cuidados también proporcionan una herramienta analítica productiva para abordar epistemológicamente la pluralidad de actividades de asistencia realizadas por mujeres como un conjunto de saberes prácticos que ha permanecido al margen de la historia del humanitarismo médico.

Las mujeres humanitarias han sido asociadas con imágenes estereotipadas ampliamente diseminadas en los carteles de la Cruz Roja durante las guerras mundiales, que las retratan como enfermeras angelicales y/o madres compasivas. Esto se debe, en gran medida, al legado de figuras influyentes como la fundadora británica de la enfermería moderna, Florence Nightingale (1820-1910), que implementó una reforma sanitaria en el Hospital Scutari durante la guerra de Crimea (1854-1856). A pesar del papel protagonista de Nightingale en la humanización del universo bélico, la mayoría de las mujeres humanitarias no eran enfermeras profesionales. Fueron voluntarias que habían recibido únicamente un curso rápido de formación en enfermería, como en el caso de la novelista ginebrina Hélène Pittard-Dufour (1874-1953), quien asistió a soldados heridos y enfermos durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Otras representantes humanitarias aprendieron sobre cuestiones relativas a la salud femenina a lo largo de sus misiones, como la maestra suiza Elisabeth Eidenbenz (1913-2011), que se especializó en obstetricia como directora de la maternidad de Elna, una pequeña población del sur de Francia. En este centro, ayudó en el parto a madres españolas, judías y gitanas romaníes, que habían sido reubicadas en campos de internamiento en el Rosellón francés durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

Fotografía de la maternidad suiza de Elna, Francia. Château d’en Bardou. Autora: Dolores Martín-Moruno, 2017.

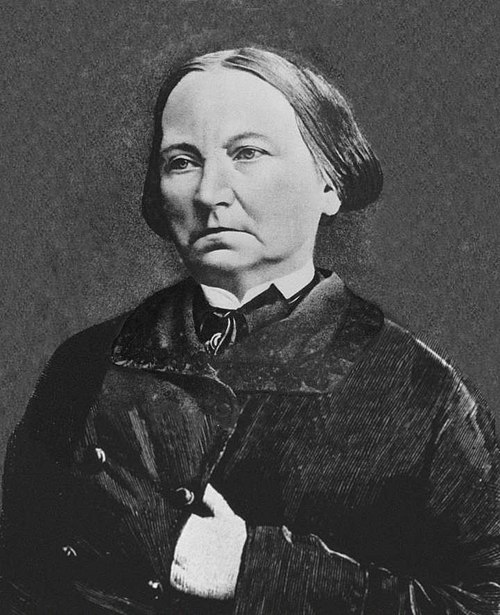

A lo largo de los principales conflictos de la primera mitad del siglo XX, las mujeres humanitarias rara vez fueron médicas profesionales, aparte de aquellas pocas que se atrevieron a desafiar la división sexual del trabajo imperante en el terreno de operaciones. Entre ellas destacaron la médica y pacifista británica Hilda Clark (1881-1955), que dirigió la maternidad de Châlons-sur-Marne durante la Primera Guerra Mundial, y la cirujana española María Gómez Álvarez (1914-1975), que trabajó en el Hospital Varsovia de Toulouse para mejorar las condiciones de los refugiados republicanos exiliados en Francia. Las mujeres humanitarias eran activistas polifacéticas, como la escritora española Concepción Arenal (1820-1893), que defendió una gran variedad de causas: la abolición de la esclavitud y la prostitución, la reforma penitenciaria, el derecho de las mujeres a la educación y la promoción de la Cruz Roja Española desde sus inicios. Tras ser nombrada secretaria de la sección central femenina de la Cruz Roja Española al estallar la tercera guerra carlista (1872-1876), Arenal dirigió un hospital instalado en Miranda de Ebro, que atendía a los soldados heridos de ambos bandos beligerantes.

Concepción Arenal (1820-1893). Wikimedia.

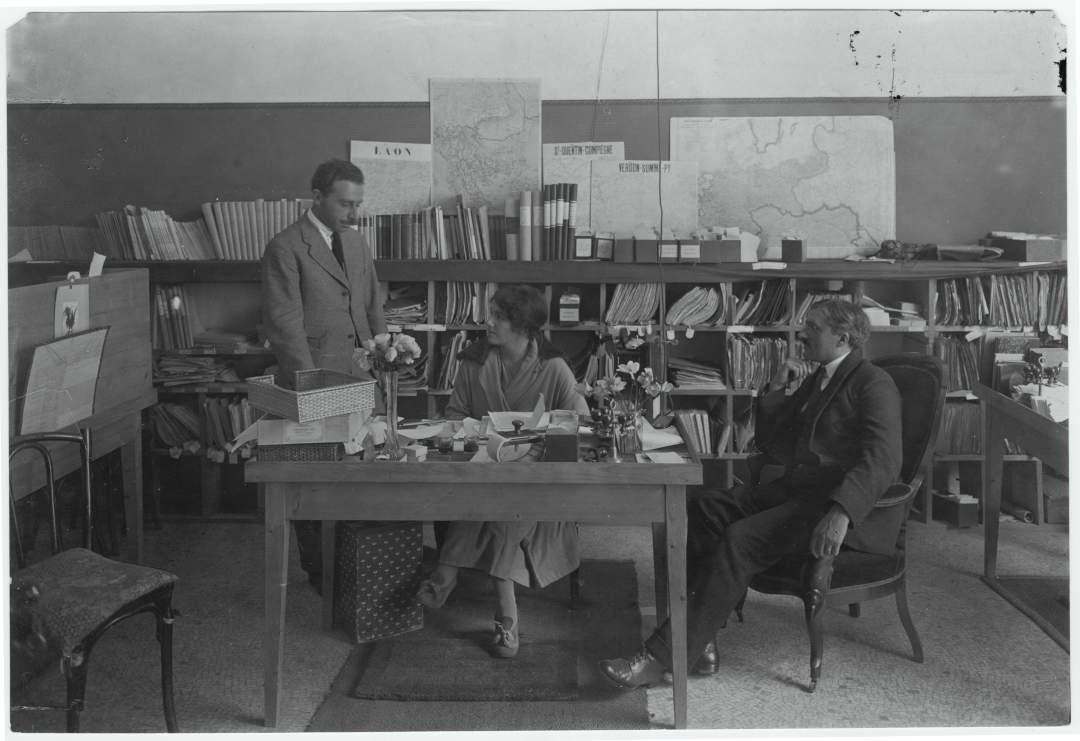

Las mujeres humanitarias también se unieron a otras redes transnacionales femeninas, como las creadas por las “madrinas de guerra” de Argentina, Canadá, Francia, España y Suiza. A lo largo de la Primera Guerra Mundial, enviaron cartas y paquetes para apoyar emocionalmente a los soldados belgas que sentían aquello que era conocido como una nostalgia característica que les asaltaba en las trincheras (en francés, le cafard). Las madrinas de guerra no fueron las únicas mujeres humanitarias que se ocuparon de víctimas de conflictos bélicos a distancia. Otros ejemplos son las iniciativas organizadas por Marguerite Frick-Cramer (1887-1963) y su colega Marguerite van Berchem (1892-1984) en el seno del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Su trabajo se centró en promover el bienestar emocional y material de prisioneros de guerra mediante prácticas administrativas y comunicativas innovadoras. Ambas mujeres contribuyeron a impulsar la Agencia Internacional de Prisioneros de Guerra, que se ocupaba de poner en contacto a las familias separadas por la guerra procesando grandes cantidades de información para identificar y localizar a los prisioneros. Frick-Cramer aplicó sus conocimientos jurídicos para abogar por una mejor protección de los detenidos civiles y dirigió el Servicio para Familias Separadas durante la Segunda Guerra Mundial. También fue la primera mujer en formar parte de la junta directiva del CICR, rompiendo las barreras de género en una institución dominada por hombres.

Por su parte, Van Berchem hizo valer los conocimientos lingüísticos y culturales adquiridos durante su trabajo como arqueóloga en el norte de África para establecer el Servicio Colonial en 1949 con el fin de brindar a soldados indígenas una asistencia personalizada. El trabajo de Van Berchem, como el de su colega Frick-Cramer, se centró en la salud mental y emocional y abordó problemas como la “enfermedad del alambre de espino” (Stacheldraht-Krankenheit, en alemán) causada por el aislamiento y la incertidumbre de los detenidos. Esta afección fue identificada por el delegado del CICR Adolf Lukas Vischer (1884-1974), que observó que los prisioneros sufrían apatía, aburrimiento y angustia de resultas de una reclusión prolongada. Su investigación puso de relieve la importancia de mantener la comunicación con las familias para aliviar el sufrimiento psicológico.

El compromiso de Frick-Cramer y Van Berchem con el cuidado se extendió más allá de las necesidades médicas inmediatas, mostrando la importancia de cultivar esta actividad a distancia, lo que se tradujo en saber utilizar redes de información y herramientas administrativas para mantener el vínculo entre los prisioneros y sus familias. Sus contribuciones reflejan las dinámicas de género en la historia del humanitarismo y el papel fundamental del trabajo de cuidados más allá de los entornos clínicos tradicionales.

Primera Guerra Mundial. Ginebra, Musée Rath, Central Bureau of the Sections of the Entente at the International Prisoners of War Agency. Marguerite Frick-Cramer (centro) con sus colegas Jacques Chenevière (izquierda) y Etienne Clouzot (derecha). ICRC, V-P-HIST-03557-05.

Reflexionar sobre el cuidado más allá de las profesiones médicas y sanitarias actuales ofrece una valiosa perspectiva histórica para identificar una amplia gama de actividades cuyo cometido era no solo curar heridas y enfermedades, sino también mejorar el acceso a los servicios sanitarios de las personas necesitadas y, en particular, procurar su bienestar emocional, un concepto clave en nuestra comprensión actual de la salud mental. Por otra parte, el desarrollo de una historia de los cuidados ofrece una perspectiva privilegiada para restituir los saberes de las mujeres humanitarias y, así, reconocer su autoridad colectiva en la historia global de la salud. Incluso antes de la creación de agencias internacionales como la OMS, las mujeres humanitarias lograron transformar la salud en un problema transnacional y transdisciplinario cuidando de un mundo en crisis.

Los cuidados han sido históricamente definidos como una ocupación femenina y en no pocas ocasiones se ha llegado a afirmar que las mujeres tienen una especie de inclinación natural hacia sentimientos tiernos como el amor o la compasión. Sin embargo, un análisis de género nos permite deconstruir estos estereotipos y reconocer la complejidad de las actividades de cuidado. Los cuidados no solo requieren una preocupación moral y la manifestación de sentimientos para aliviar el sufrimiento ajeno, sino también un conocimiento concreto de sus circunstancias a fin de planificar formas eficaces de mejorarlas. Además, los cuidados a menudo implican llevar a cabo trabajos ingratos que requieren tareas repetitivas y desagradables, así como evaluar su recepción por parte de las personas que reciben la asistencia. Por lo tanto, la producción de los cuidados desafía las divisiones dicotómicas establecidas entre razón y emoción, trabajo y labor.

A pesar de que quienes prestan cuidados siguen siendo predominantemente mujeres, se necesita más investigación de género con el objetivo de incluir el análisis de las masculinidades en este ámbito de estudio. Esto es más urgente que nunca, porque los cuidados deberían ser un asunto que preocupara a toda la ciudadanía en su conjunto en un mundo que se encuentra en constante transformación de resultas de crisis de naturaleza múltiple: pandemias, guerras, cambio climático, etc.

Dolores Martín-Moruno

IMF-CSIC

Valérie Gorin

University of Geneva

* Traducción: Judit Gil-Farrero

Cómo citar este artículo:

Martín-Moruno, Dolores, y Gorin, Valérie. Sobre los cuidados. Sabers en acció, 2025-03-05. https://sabersenaccio.iec.cat/es/sobre-los-cuidados/.

Para saber más

Puedes ampliar la información con la bibliografía y recursos disponibles.

Lecturas recomendadas

Valérie Gorin and Dolores Martín-Moruno. “Caring for prisoners of war: Marguerite Frick-Cramer’s and Marguerite van Berchem’s service activities in the International Committee of the Red Cross (1914–1969),” Dynamis 44 (1), 2024: 29-52.

Dolores Martín-Moruno, Camille Bajeaux and Valérie Gorin, “What is the history of care the history of?”, Dynamis 44 (1), 2024: 13-14 https://raco.cat/index.php/Dynamis/article/view/429936/524273

Estudios

Jon Arrizabalaga, “The ‘merciful and loving sex’: Concepción Arenal’s narratives on Spanish Red Cross women’s war relief work in the 1870s,” Medicine, Conflict and Survival 36 (1), 2020: 41-60.

Jon Arrizabalaga and Álvar Martínez-Vidal. “Las mujeres en los servicios sanitarios de los frentes de guerra y de la retaguardia (1914-1945)”. In: Mujeres y niños en una Europa en guerra (1914-1949), Alicia Alted, Luiza Iordache and Laura López (eds.), 175-185. Madrid: Círculo de Bellas Artes de Madrid, 2021.

Berenice Fisher and Joan C. Tronto. “Towards a Feminist Theory of Caring”. In Circles of Care: Work and Identities in Women’s Lives, Emily K. Abel and Margaret K. Nelson (eds.), 35-62. New York: State University New York Press, Albany, 1990.

Marie Leyder. “Santé et pratique épistolaire pendant la Première Guerre mondiale. Lettre d’un soldat à son ancienne infirmière et marraine de guerre,” Histoire, médecine et santé, 23, 2023: 87-92.

Dolores Martín-Moruno. Beyond Compassion: Gender and Humanitarian Action. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. https://www.cambridge.org/core/elements/beyond-compassion/261099F86D37CADD03F22E2BD16E4C94?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark

Esther Möller, Johannes Paulmann and Katharina Storning. Gendering Global Humanitarianism in the Twentieth Century: Practice, Politics and the Power of Representation. Cham: Palgrave Macmillan, 2020.

Dolores Martín-Moruno. Beyond Compassion: Gender and Humanitarian Action. Cambridge: Cambridge University Press, 2023. https://www.cambridge.org/core/elements/beyond-compassion/261099F86D37CADD03F22E2BD16E4C94?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=copy_link&utm_source=bookmark

Dolores Martín-Moruno. “Elisabeth Eidenbenz’s humanitarian experiences during the Spanish Civil War and Republican Exile,” Journal of Spanish Cultural Studies, 21 (4), 2020: 485-502.

Dolores Martín-Moruno, “A female genealogy of humanitarian action: compassion as practice in the work of Josephine Butler, Florence Nightingale and Sarah Monod,” Medicine, Conflict and Survival, 36 (1), 2020: 19-40.

Dolores Martín-Moruno, Brenda Lynn Edgar and Marie Leyder. “Feminist Perspectives on the History of Humanitarian Relief”, Medicine, Conflict and Survival 36 (1), 2020: 1-17. https://www.tandfonline.com/doi/epdf/10.1080/13623699.2020.1717720?needAccess=true

Àlvar Martínez-Vidal. “The powers of masculinization in humanitarian storytelling: the case of the surgeon María Gómez Álvarez in the Varsovia Hospital (Toulouse, 1944–1950),” Medicine, Conflict and Survival 36 (1), 2020: 103-121.

Najat Vallaud-Belkacem and Sandra Laugier. La société des vulnérables. Leçons féministes d’une crise. Paris: Gallimard, 2020.

Páginas de internet y otros recursos

Kim Adams and Saronik Bosu, “Care Ethics”. A Discussion with Merel Visse and Inge van Nistelrooij. High Theory. New Books Network. https://newbooksnetwork.com/care-ethics

“Invisible Figures: Women’s Legacy in Humanitarian Action” Blog of the Geneva Centre of Humanitarian Studies, Faculty of Medicine, University of Geneva. https://humanitarianstudies.ch/invisible-figures-womens-legacy-in-humanitarian-action/

Marie Leyder, “Who was Maria Eskens (1892-1989)”, International Red cross and Red Crescent Museum. https://www.youtube.com/watch?v=jvR0JKncm7g

Dolores Martín-Moruno and Alexandra Calmy “Au-délà de la compassion : Genre et action humanitaire”, Colloques Institut Éthique Histoire Humanités, October 2023. https://mediaserver.unige.ch/play/200908

Dolores Martín-Moruno, Brenda Lynn Edgar and Marie Leyder, Website “Beyond Compassion”. https://beyondcompassion.ch/en/about-us/

Dolores Martín-Moruno, “Who was Sarah Monod (1836-1912)”, International Red cross and Red Crescent Museum. https://www.youtube.com/watch?v=CppbOSvYWck&t=4s

Dolores Martín-Moruno, “Who was Salaria Kea (1913-1991)”, International Red cross and Red Crescent Museum. https://www.youtube.com/watch?v=blY599I3Yas&t=1s

“Who Cares? Gender and Humanitarian Action”. International Red cross and Red Crescent Museum. https://redcrossmuseum.ch/archives/who-cares-genre-et-action-humanitaire/?lang=default