—Visiones tradicionales y sus límites en la historia de la agricultura, con ejemplos de casos de los Estados Unidos y el sur de Asia.—

La agricultura es fundamental para nuestra comprensión del mundo moderno. Los modelos históricos dominantes del siglo XX, incluidas nuestras historias nacionales, están basados en la agricultura, o, más propiamente, en lo que se supone que sucedió en la agricultura. El papel de las formas de producción agrarias, y de determinadas innovaciones técnicas y científicas, son fundamentales para estos modelos. Por ejemplo, se nos dice que el éxito de Gran Bretaña como primera nación industrial se basó en su abandono del trabajo agrícola, que creó una mano de obra excedente para las ciudades. Se acepta que el camino para esta Primera Revolución Industrial fue allanado por una supuesta “Revolución Agrícola Británica”, que ocurrió en algún momento entre los siglos XVIII y XIX y estuvo basada en innovaciones como la siembra por perforación y las nuevas formas de cultivo y de cría de ganado. En los Estados Unidos, el relato dominante se centra en la industrialización de la agricultura de principios del siglo XX y gira en torno a lo que ocurrió en el Medio Oeste, con granjas mecanizadas que se asemejaban a las fábricas de “producción en masa”, un modelo que inspiró a los primeros funcionarios (apparátchiks) del partido comunista en la Unión Soviética.

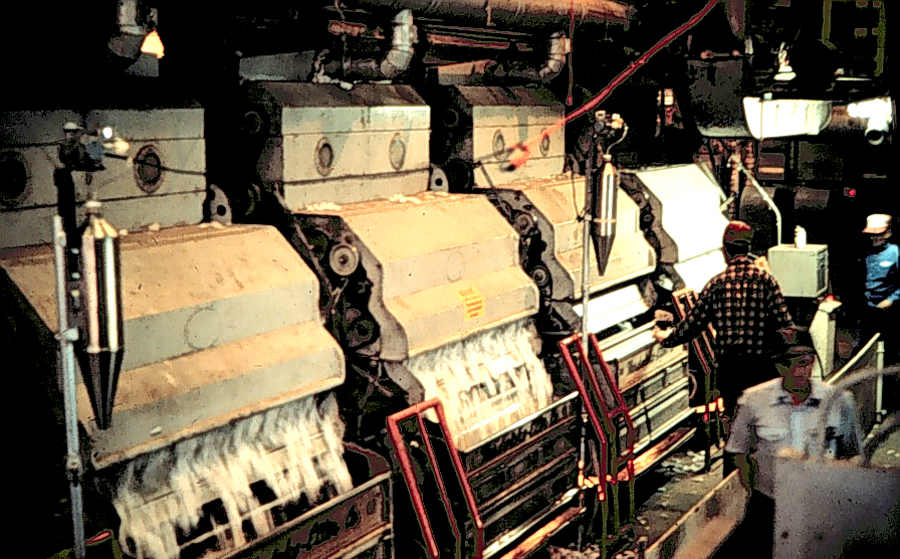

La desmotadora diésel en Burton (Texas) es una de les más antiguas de los Estados Unidos que todavía funciona. Wikimedia.

En el mundo pobre, y particularmente en la India, se afirma que a mediados del siglo XX se produjo una “Revolución Verde” (“Green Revolution”) basada en la llegada de nuevas variedades de cereales de alto rendimiento agrícola. Es habitual loar las virtudes de estas nuevas semillas que supuestamente introdujeron un inusitado vigor en la agricultura tradicional, caracterizada por su escasa productividad y poca capacidad innovadora. Todo ello, según se dice, transformó al antiguo campesinado atado a la subsistencia en agricultores capitalistas modernos durante la década de 1960.

Para comenzar a desarticular este poderoso relato es bueno tener en cuenta que la expresión “Green Revolution” fue acuñada por el director de la agencia norteamericana para el desarrollo (USAID) en 1968 con el fin de contrastar estas positivas transformaciones con los trastornos sociales producidos por las “revoluciones rojas”. La Revolución Verde se ha presentado a menudo como una historia de heroicos científicos agrícolas y filántropos estadounidenses que rescataron al mundo pobre de los terribles padecimientos de una hambruna masiva. Las investigaciones históricas han cuestionado este relato tan repetido para situar en su debido contexto las redes institucionales correspondientes, tanto públicas como privadas, así como el papel del saber científico y su personal experto dentro del marco de la estrategia geopolítica estadounidense de la Guerra Fría.

Se ha transferido así el foco de atención hacia la construcción política de categorías científico-sociales como, por ejemplo, “hambre”, así como hacia el estudio del impacto desigual de esta ingeniería social en las diversas sociedades donde se aplicó. En los congresos de historia también se ha debatido prolijamente acerca de las fechas y la periodización de esta Revolución Verde. Algunas personas señalan antecedentes desde principios del siglo XX en lo que podría ser una “Larga Revolución Verde”, mientras que otras insisten en una ruptura radical acontecida en la década de 1960 o quizá más tarde.

La Revolución Verde tiene la peculiaridad de ser la única revolución que se reconoce como propia de la agricultora del siglo XX, un siglo cuyo desarrollo se considera habitualmente marcado por sucesivas revoluciones industriales. Sin embargo, se suele limitar la aplicación del concepto de Revolución Verde a la discusión de los problemas del mundo pobre. De manera más general, la agricultura del siglo XX en el tercer mundo se asocia con la pobreza, la subyugación y el estancamiento del mundo no industrializado. De hecho, su ausencia en las historias de la agricultura del mundo rico se considera una medida del progreso o de la dominación de Occidente. A pesar de que países “occidentales” como Estados Unidos, Australia y Argentina han tenido y tienen una potente producción agrícola, rara vez escuchamos hablar de revoluciones verdes en las historias dedicadas a esos territorios.

Sifeng Model 12 HP 2WT con 5,6 toneladas de arroz, Bangladesh. Wikimedia.

Hay, sin duda, algo de verdad en estos modelos, pero son demasiado perfectos para ser verdad. Lo más preocupante es que se equivocan en detalles empíricos de bulto. Por ejemplo, ahora sabemos que, lejos de ser un vestigio de modernidad, la agricultura en Gran Bretaña se transformó radicalmente a mediados del siglo XX y puede afirmarse que incluso mucho más que en cualquier otro período anterior. La producción agrícola creció a una tasa anual del 1% entre 1750 y 1860, el período supuesto para la Revolución Agrícola Británica, y apenas creció entre 1867 y 1934, para alcanzar una tasa anual de crecimiento entre 1945 y 1965 del 2,8%. En cifras brutas, el volumen de producción se triplicó desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta la primera mitad de la década de los ochenta, pasando así de 4.000 a 12.000 millones de libras esterlinas (si se usan como referente los precios de 1968).

En Estados Unidos, la forma dominante de agricultura durante gran parte del siglo no fue la granja-fábrica, sino la explotación familiar, una tendencia muy extendida a nivel global durante este período. De hecho, el tamaño promedio de las explotaciones agrarias estadounidenses era mayor en 1850 que durante el primer tercio del siglo XX, hasta 1940. Solamente se superó la extensión alcanzada a mediados del siglo XIX en la década de 1950, con notables excepciones en el sur de Estados Unidos que marcaron la oposición a esta tendencia. Si bien las granjas estadounidenses eran, por regla general, bastante más grandes que el promedio mundial, la tendencia hacia el aumento de tamaño ha sido un fenómeno mucho más reciente.

Tampoco es correcto afirmar que el brusco descenso del campesinado a mediados del siglo XX se limitó a la periferia no occidental. También afectó a los países etiquetados como ricos o industrializados, dentro de los cuales una gran parte de la población vivía, en realidad, en el medio rural. La proporción de la fuerza laboral que trabajaba en la agricultura en 1950 era del 37% en Irlanda, el 33% en Italia y el 57% en Polonia. Francia es un país del que el historiador Eugene Weber afirmaba que sus campesinos solamente se convirtieron en franceses durante la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, la mano de obra agraria constituía casi la cuarta parte (23%) de la fuerza laboral a mediados del siglo XX. La aplicación de la ciencia y la tecnología modernas, y la expansión de las grandes granjas, fue igualmente un fenómeno global, que puede explorarse en enclaves tanto del tercer como del primer mundo. Se puede percibir, por ejemplo, en las grandes plantaciones javanesas que utilizaban mano de obra campesina esclava y que, sin embargo, se encontraban en la proximidad de modernas tecnologías para la producción de azúcar. En otros contextos, el cultivo de azúcar en pequeñas parcelas, lejos de quedarse anclado por sus esencias precapitalistas o tradicionales, se integró rápidamente en nuevos circuitos de intercambio y se apropió de nuevas herramientas y procesos de producción. Estos procesos pueden seguirse, con sus diversas peculiaridades, en situaciones tan diversas como los cultivos de los colonos cubanos o la producción de gur (un azúcar sin refinar) en el norte de la India.

Desmotadoras de algodón modernas en uso en los Estados Unidos. Wikimedia.

¿Por qué los modelos históricos dominantes hacen la vista gorda ante estas realidades empíricas? Una pista para encontrar la respuesta se puede encontrar en sus supuestos subyacentes. Una de esas suposiciones se refiere a lo que se entiende en esos relatos por agricultura o por actividad agrícola en general. Los modelos hegemónicos se basan en una concepción estrecha de las prácticas y las técnicas agrícolas, en la que se otorga un desaforado papel a la innovación. Cuando se habla de revoluciones, tanto en el contexto agrario como en el industrial, el foco de atención se dirige a innovaciones científicas o técnicas particulares y al momento de su primera aparición, en lugar de ofrecer una visión cabal del uso general y global de las técnicas correspondientes, tanto antiguas como nuevas.

Se tiende a identificar la agricultura con la práctica del cultivo o con las actividades realizadas puramente en las plantaciones, mientras que se pasa por alto o apenas se presta atención al papel de actividades complementarias tan relevantes como la preparación del suelo, el riego, la cría de ganado, el procesamiento de productos, la conservación de cosechas mediante técnicas como el ensilaje, el almacenamiento, las fuentes y el consumo de energía, el transporte, la comercialización, etc. También es habitual soslayar la geografía física, las estaciones y la estacionalidad de los cultivos, así como los diversos ciclos agrícolas y su impacto en las fuerzas y relaciones de producción. Otro supuesto implícito de los relatos históricos hegemónicos está relacionado con una visión deformada y limitada de la agricultura capitalista que se asocia habitualmente con la aparición de trabajo libre (es decir, asalariado), una creciente concentración de tierra y capital, y modelos industriales particulares de producción en masa. Los ejemplos comentados muestran que son planteamientos totalmente inadecuados.

Otro problema de estos relatos dominantes corresponde a la escala de estudio, a la unidad de análisis empleada, que es, a menudo, nacional o imperial. Rara vez se mira por debajo de esas escalas nacionales o imperiales para adentrarse en análisis de regiones o granjas individuales, con la posibilidad de abordar pormenorizadamente asuntos como las decisiones en materia de inversión tomadas por el campesinado o incluso para un análisis comparado de diferentes economías regionales y acciones estatales. El resultado de todo ello es que son nuestros contextos políticos más inmediatos —ya sean naciones, Occidente o el Resto, el Norte o el Sur Global— los que modelan nuestra comprensión de la agricultura, cuando debería ser más bien al revés.

¿Qué rasgos tendría una historia de la agricultura y de las técnicas agrícolas si se abandonan estos supuestos y los modelos estándar para introducir un nuevo enfoque basado en el uso, la imitación, la práctica agrícola y escalas que trasciendan a las geografías políticas nacionales o preestablecidas? Tal análisis histórico debería ofrecer claves del desarrollo desigual, aunque conectado, de la agricultura mundial durante el siglo XX, debería mostrar su heterogeneidad, pero también sus similitudes en los diversos contextos. Estará menos obsesionado por los “estadios”, menos basado en etapas sucesivas que al parecer deben seguirse. Tendrá también en cuenta las innovaciones pasadas por alto, sin olvidarse de los fracasos, todo ello para proporcionar respuestas causales más matizadas acerca de las convergencias y las divergencias en la producción y la productividad a escala global. Ilustraré mi punto de vista, de forma escueta, con ejemplos de dos máquinas ampliamente adoptadas en regiones de los EE. UU. y el sur de Asia: la desmotadora de algodón (cotton gin) y el motor de combustión interna.

Un Rot-E-Taek transportando troncos en Isan, Tailandia. Este es un de los muchos tipos de tractores de dos ruedas que existen actualmente. Wikimedia.

La desmotadora de algodón es un dispositivo utilizado para extraer la fibra de algodón de las semillas empleadas en su obtención. Era utilizada en la actividad campesina en la India colonial y en las plantaciones del sur de los Estados Unidos. Estos dos contextos representaban sistemas de usos divergentes: en la Presidencia de Bombay, el mayor productor regional de algodón, la mujer de la familia campesina empleaba una churka de manivela (una desmotadora de rodillos) para limpiar manualmente el algodón local de fibra corta después de la temporada de cosecha. Por el contrario, en las plantaciones estadounidenses de algodón de fibra media, moldeadas por la herencia cultural de los primeros colonos, se usaban animales de tiro (un caballo o una mula por lo general) y estructuras de madera para alimentar la desmotadora introducida a finales del siglo XVIII por Eli Whitney, la cual requería mucha mano de obra esclava, a pesar de ser frecuentemente presentada como un ingenio de la modernidad.

La mucho más humilde churka, sin embargo, encontró un uso selectivo en las plantaciones de algodón de fibra larga en la costa de los Estados Unidos, pero era movida por el pie en lugar de las manos. En el período de entreguerras, el desmotado de algodón en ambas regiones ya no se realizaba en el punto de cultivo, sino en fábricas de desmotado en grandes pueblos o ciudades. Funcionaba con motores de vapor o diésel, siguiendo el ejemplo de la prensa de algodón. En la India, la desmotadora de rodillos Macarthy más utilizada fue una innovación estadounidense perfeccionada por unos fabricantes de Manchester: Platt Brothers & Company de Oldham. Las mujeres campesinas operaban las máquinas de Platt Brothers en fábricas predominantemente de propiedad india que suministraban la mayor parte de su algodón en bruto a los mercados europeos, japoneses y nacionales.

Todos estos ingredientes encajan difícilmente en los estrechos contornos de una historia imperial. Exigen, por el contrario, la construcción de una historia global de las convergencias en los usos de esta maquinaria de procesamiento del algodón. Este nuevo relato tendría que incluir, por ejemplo, a los fabricantes británicos que suministraban la desmotadora Macarthy en Egipto y en diversas partes de África Oriental y China. Tal aproximación deberá fundamentarse en los nuevos relatos acerca del algodón y del capitalismo globales, los cuales enfatizan la dependencia, el imperialismo y la desindustrialización de la India, en lugar de centrarse en el surgimiento de una industria masiva de exportación de algodón en bruto. Mientras que las desmotadoras estadounidenses adoptaron en la década de 1940 la producción en cadena y se volvieron más grandes en alcance y menos intensivas en mano de obra, en la India estos sistemas se adoptaron en la década de 1960, con máquinas desmotadoras producidas en esta ocasión por empresas indias. De hecho, China e India son hoy los mayores productores de algodón y Estados Unidos ocupa el tercer lugar. Si nos liberamos de los modelos hegemónicos recibidos y de sus supuestos subyacentes, nos encontraremos en una mejor posición para explicar este giro reciente de los acontecimientos.

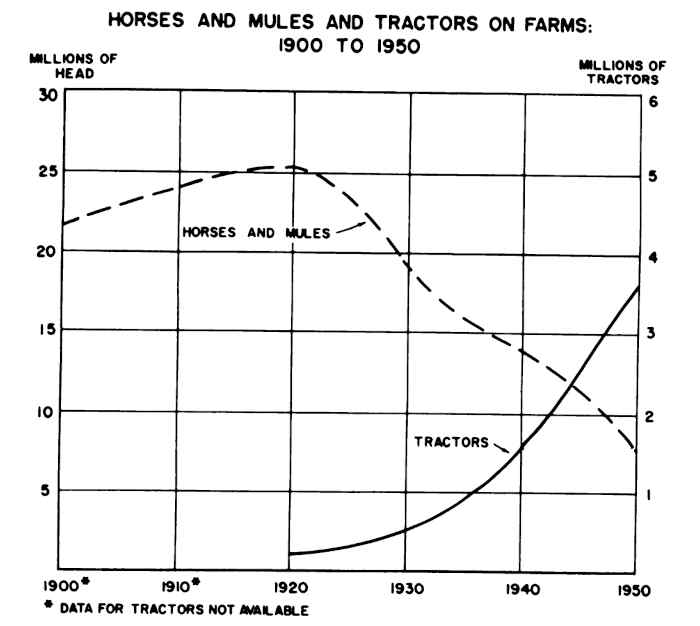

Consideremos ahora el motor de combustión interna, una innovación convencionalmente discutida en relación con los vehículos de transporte que, sin embargo, tiene todavía más importancia para la agricultura mundial. En las granjas estadounidenses de principios del siglo XX, el pequeño motor de gasolina (que se denominaba frecuentemente “Otto”, revelando así su ascendencia alemana) tenía entre tres cuartos y diez caballos de potencia y era una fuente importante de energía para actividades tan diversas como trillar granos, bombear agua, aserrar madera, empacar heno, desgranar maíz o moler alimentos, la mayoría de las cuales eran tradicionalmente realizadas por mujeres o menores de edad. El motor de gasolina estacionario podía funcionar de manera segura sin apenas supervisión, o bajo el control de personas sin apenas formación, era más predecible que la energía eólica y más económico para trabajos pequeños. Ofrecía así una alternativa más fiable y menos intensiva en recursos a la energía obtenida por la fuerza de tracción y barrido generada por caballos, que era habitualmente empleada en tareas pequeñas. Se estima que 2,5 millones de motores estaban en uso en 1924 en las granjas estadounidenses, la mayor parte concentradas en el norte. En esos años el motor de combustión todavía no era rival para el caballo y la mula, que siguieron siendo la fuente de energía más importante en las granjas estadounidenses hasta mediados del siglo XX.

Potencia de trabajo en las explotaciones agrícolas. Gráfico que muestra la tendencia del número de caballos y mulas (en millones de cabezas) y tractores (en millones de unidades) en las explotaciones agrícolas de Estados Unidos de 1900 a 1950. Nótese el predominio de los animales (caballos y mulas) hasta la década de 1940. Fuente: U.S. Bureau of the Census, United States Census of Agriculture: 1950 Vol. V, Special Reports, Part 6, Agriculture 1950 – A Graphic Summary (Washington D.C., 1952). https://www.google.co.uk/books/edition/United_States_Census_of_Agriculture_1950/LEwOm9d1nokC

Los tractores de gasolina (particularmente el modelo Fordson) comenzaron a usarse en los campos de trigo y maíz del Medio Oeste de Estados Unidos desde las primeras décadas del siglo. Sin embargo, no fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de tractores de uso general y diversas mejoras complementarias, cuando la motorización de la agricultura empezó a producirse a todo ritmo, incluso en el sur de Estados Unidos, sobre todo para cultivos en hileras como el algodón y el tabaco. En 1960, había 4,5 millones de tractores de gasolina en las granjas estadounidenses, mientras que el número de caballos y mulas cayó por debajo de los 8 millones, es decir, a poco más de la tercera parte de los que había en 1900 (unos 22 millones). Sin embargo, esta transformación no encaja en una simple historia de desplazamiento, ya que las granjas a menudo dependían de ambas fuentes de energía de tracción, cada una de ellas empleada para diferentes propósitos, incluso en casos con una marca tendencia hacia el aumento de la tractorización.

En Asia, el motor más empleado en las explotaciones agrícolas fue el diésel, tanto en variedades pequeñas como grandes. Los relatos construidos a través de la mitología de la “Revolución Verde” han otorgado el principal papel de los cambios a las semillas de variedades de alto rendimiento agrícola. Sin embargo, incluso en la región de Punjab y de las Provincias Unidas de la India, que son habitualmente asociadas con este tipo de transformación en esos relatos, se experimentó un fuerte aumento de la productividad como resultado de la adopción de fertilizantes y pozos con entubados profundos después de la década de 1960, respaldados por esquemas estatales de electrificación rural y diversos subsidios. Sin embargo, en lo que respecta al sur de Asia, no es el pozo entubado profundo y electrificado lo que es más habitual, sino los pozos menos profundos, que apenas precisaban de una pequeña bomba de baja elevación impulsada por motores diésel de un solo cilindro. En Bangladesh, en 2006, había alrededor de 1,2 millones de pozos entubados poco profundos impulsados por motores diésel chinos, frente a solamente poco más de 24.000 pozos profundos.

Un pozo entubado poco profundo con motor diésel riega plantaciones de arroz en Jamalpur, en el norte de Bangladesh. Mamunur Rashid / Alamy.

Se puede constatar una tendencia similar en el riego mediante pozos entubados poco profundos en Sri Lanka, Nepal, Tailandia y, de hecho, también en la India, más allá de las zonas del Indo y el Ganges. En la actualidad, los tractores de dos ruedas diésel más pequeños sirven de manera similar en la agricultura china, con unos 17 millones de unidades en 2012, seguidos de Tailandia con 1,8 millones, a pesar de que los motores diésel se utilizaron para una amplia variedad de propósitos en estas regiones. Curiosamente, a fines de la década de 1990, el líder mundial en la producción y el uso de grandes tractores diésel de cuatro ruedas era la India, donde habían aumentado de 100.000 en 1970 a 2,6 millones en 2000. Eran utilizados, por regla general, en grandes explotaciones de trigo y arroz en la región de Punjab. El número de animales de tiro en uso disminuyó de 82,6 a 60,3 millones, si bien estos animales constituyen un volumen significativo y de particular importancia para pequeños agricultores. La India es hoy tanto el mayor productor como el mayor comprador mundial de tractores diésel de cuatro ruedas.

India es el mayor fabricante mundial de tractores con el 50% de la producción mundial en 2016. También constituye el mercado de tractores más grande del mundo. Wikimedia.

Sabemos muy poco sobre las condiciones en las que se produjo la adopción regional de estas innovaciones. Se desconocen aspectos clave como el papel de las empresas y de las instituciones estatales en estos desarrollos, el impacto de las innovaciones en las técnicas preexistentes, su relación con el tamaño de las granjas o con los diversos patrones de cultivo, así como las consecuencias para las sociedades rurales y la política agraria. Los ejemplos revisados anteriormente, desde las desmotadoras de algodón hasta los distintos motores de combustión, muestran que para realizar un análisis cabal de toda esta rica realidad empírica se precisa el abandono de las limitantes anteojeras de nuestros modelos hegemónicos.

Shankar Nair

Department of History, King’s College London

*Traducción: José Ramón Bertomeu Sánchez

Cómo citar este artículo:

Nair, Shankar. Técnicas agrícolas en el siglo XX. Sabers en acció, 2025-06-04. https://sabersenaccio.iec.cat/es/tecnicas-agricolas-en-el-siglo-xx/.

Para saber más

Puedes ampliar la información con la bibliografía y recursos disponibles.

Lecturas recomendadas

Angela Lakwete, Inventing the Cotton Gin: Machine and Myth in Antebellum America (Johns Hopkins University Press, 2003).

David Edgerton, The Shock of the Old: Technology and Global History since 1900, Reprint edition (Oxford University Press, 2011).

Eric R. Wolf, Europe and the People Without History (University of California Press, 1982).

Nick Cullather, The Hungry World America’s Cold War Battle Against Poverty in Asia (Harvard University Press, 2010).

Sidney W. Mintz, Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History (NY Penguin, 1985).

Ulbe Bosma, The World of Sugar: How the Sweet Stuff Transformed Our Politics, Health, and Environment over 2,000 Years (Harvard University Press, 2023).

Estudios

Alan L. Olmstead and Paul W. Rhode, ‘Reshaping the Landscape: The Impact and Diffusion of the Tractor in American Agriculture, 1910-1960’, The Journal of Economic History, 61 (2001), 663–98.

Ariel Ron, ‘When Hay Was King: Energy History and Economic Nationalism in the Nineteenth-Century United States’, The American Historical Review, 128 (2023), 177–213.

Carrie A. Meyer, ‘The Farm Debut of the Gasoline Engine’, Agricultural History, 87 (2013), 287–313.

Deborah Fitzgerald, Every Farm a Factory: The Industrial Ideal in American Agriculture (Yale University Press, 2010).

G. Singh, ‘Agricultural Mechanisation Development in India’, Indian Journal of Agricultural Economics, 70 (2015), 64–82.

Govindan Parayil, ‘The Green Revolution in India: A Case Study of Technological Change’, Technology & Culture, 33 (1992), 737-756.

Kapil Subramanian, ‘Revisiting the Green Revolution: Irrigation and Food Production in Twentieth Century India’, unpublished PhD thesis (King’s College London, 2015).

Marci Baranski, The Globalization of Wheat: A Critical History of the Green Revolution (University of Pittsburgh Press, 2022).

Nick Cullather, ‘The Foreign Policy of the Calorie’, The American Historical Review, 112 (2007), 337-364.

Patrick Joyce, Remembering Peasants: A Personal History of a Vanished World (Random House, 2024).

Paul Brassley, David Harvey, Matt Lobley and Michael Winter, The Real Agricultural Revolution: The Transformation of English Farming, 1939-1985 (Boydell & Brewer, 2021).

Prakash Kumar, Timothy Lorek, Tore C. Olsson, Nicole Sackley, Sigrid Schmalzer, y Gabriela Soto Laveaga, ‘Roundtable: New Narratives of the Green Revolution’. Agricultural History, 91 (2017), 397-422.

Shankar Nair, ‘Technology and Industry in a Colonial Economy: Steam Cotton Ginning and Leaf-Cigarette Manufacture in Late Colonial India, 1860-1940’, unpublished PhD thesis (King’s College London, 2024).

Stephen Biggs and Scott Justice, ‘Rural and Agricultural Mechanization: A History of the Spread of Small Engines in Selected Asian Countries’, May 26, 2015. IFPRI Discussion Paper 1443 (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2623612).

Fuentes

U.S. Bureau of the Census, United States Census of Agriculture: 1950 Vol. V, Special Reports, Part 6, Agriculture 1950 – A Graphic Summary (Washington D.C., 1952). https://www.google.co.uk/books/edition/United_States_Census_of_Agriculture_1950/LEwOm9d1nokC

Páginas de internet y otros recursos

Angela Lakwete, ‘Fones McCarthy’, Encyclopaedia of Alabama, February 22, 2007. https://encyclopediaofalabama.org/article/fones-mccarthy/

Hannah Ritchie, ‘Yields vs. land use: how the Green Revolution enabled us to feed a growing population’, Our World in Data, 2007. https://ourworldindata.org/yields-vs-land-use-how-has-the-world-produced-enough-food-for-a-growing-population