—La historia de los documentales científicos revela las cambiantes interacciones entre ciencia y cine.—

El joven cineasta Luis Buñuel (1900-1983) empleó fragmentos del documental Le Scorpion Languedocien para el comienzo de una de las primeras películas que lo haría famoso: L’Age d’Or (1930). El documental había sido realizado por la compañía francesa Éclair en 1913, dentro de su serie “Scientia”, donde figuraban muchos otros documentales de renombre. Buñuel redujo este documental de seis minutos a una breve secuencia introductoria de dos minutos. Acortó los contenidos sobre la anatomía y el comportamiento de este conocido artrópodo mediante la selección de imágenes evocadoras y títulos intercalados con textos alusivos, de modo que se apropió de fragmentos de imágenes naturalistas del documental para emplearlos en su propio proyecto creativo bajo planteamientos surrealistas que parecen estar en las antípodas del documental científico. ¿O no es así?

Lucha entre escorpiones, una escena de la película L’Age d’Or (1930) de Luis Buñuel. Quinlan, rivista di critica cinematografica.

La estrategia de Buñuel no resulta tan sorprendente si se tiene en cuenta la fuerte interacción entre ciencia, tecnología y cine durante el primer tercio del siglo XX, una situación que propició el intercambio entre géneros, temas y creadores de obras de ficción y documentales. A finales del siglo XIX, el cinematógrafo, con sus precedentes y otros aparatos para estudiar el movimiento, fue considerado un potente instrumento para la ciencia y la medicina, no solo para circular saberes en la esfera pública, sino también para producirlos en áreas como la microbiología o el estudio del movimiento.

Primeras escenas de L’Age d’Or de Buñuel.

El cine de tema científico era un medio que exigía la colaboración entre personal especializado dentro de las disciplinas académicas correspondientes con actores y cineastas, todo ello dentro de un proceso complejo en el que productores, contenidos, medios y receptores participaban de una empresa colectiva de construcción de significados. La capacidad de producir y circular saberes también abrió la puerta a un nuevo espacio para reforzar (o cuestionar) la autoridad social del saber científico y de sus practicantes del mundo académico. Desde los primeros tiempos del cine, este rasgo ha sido fundamental en los debates sobre el valor epistémico del medio cinematográfico y su relación con los diversos productos de la ciencia, la tecnología y la medicina.

Así lo afirma Jean-Baptiste Gouyon, un comunicador-historiador francés que ha revisado la literatura reciente acerca de las relaciones entre cine y ciencia, desde su origen en las últimas décadas del siglo XIX hasta la década de 1960. Se trata de un tema de creciente interés para la colaboración entre especialistas de historia de la ciencia y de historia del cine. Los estudios disponibles muestran la íntima conexión entre la primera cinematografía y las investigaciones científicas en el paso del siglo XIX al XX. A medida que avanzaba el siglo XX, el cine pasó de ser una tecnología al servicio de la ciencia y la medicina a ser un socio igualitario, con capacidad para reflexionar críticamente respecto a las ciencias y sus implicaciones sociales.

En esta evolución fueron decisivos los cambios en los medios materiales de la realización de películas y, en general, en todos los aspectos referentes al proceso de producción cinematográfica. Aunque muchas películas de ficción con temática científica o médica contienen representaciones públicas de saberes especializados con el asesoramiento de profesionales de estas disciplinas, se trata de producciones cuya naturaleza epistémica está tan determinada por su temática como por el medio elegido.

Esta hibridación es característica de los documentales científicos. Se puede decir así que funcionan según reglas y convenciones definidas fuera del espacio cultural de la ciencia, dentro de entornos profesionales peculiares. Sus productores mantienen así un cierto grado de autonomía e identidad, sobre las que se sostiene su capacidad para hacer este tipo de películas, a menudo con la cooperación, más o menos problemática, de profesionales de la ciencia y la medicina.

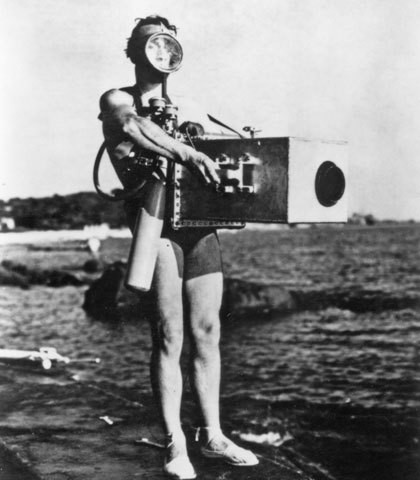

Jean Painlevé (1902-1989). tumblr.

Según Jean-Baptiste Gouyon, los documentales científicos son un género difícil de definir, cuyo rasgo más característico es la mezcla de hechos y artificios, la unión de ficción y realidad, la combinación de ciencia y arte sin solución de continuidad. Sostiene Gouyon que esta naturaleza híbrida del documental es clave para entender su relación con la actividad científica y médica. Tal y como se ha dicho, en los primeros años del cine, a finales del siglo XIX, la interacción entre ciencia, medicina y cine era muy fuerte, en parte por su conexión con la cronofotografía empleada en muchos campos científicos y médicos para establecer registros del movimiento.

A principios del siglo XX hubo una gran cantidad de “científicos-cineastas” que mantuvieron la fuerte conexión entre ciencia y cine. Entre ellos se encuentran personajes como Jean Comandon, Jean Perrin o Jean Painlevé en Francia; Percy Smith, Cherry Kearton y Francis Martin Duncan en Inglaterra; o Guillermo Fernández López Zúñiga en España y Roberto Omegna en Italia. Mientras elaboraban sus producciones audiovisuales para el gran público, también trabajaron en películas de corta duración para la comunidad científica como, por ejemplo, documentales acerca de espacios naturales, el crecimiento de plantas exóticas o la vida de seres microscópicos. Al igual que ocurrió con el caso de los escorpiones de Buñuel, las obras de estos científicos-cineastas también dialogaron con películas de ficción y entretenimiento.

Junto con la investigación y el entretenimiento, los primeros documentales también fueron empleados para campañas de extensión agrícola o de salud pública, así como para intereses publicitarios y comerciales. Los primeros documentales agrícolas se realizaron a principios del siglo XX y, con la llegada del cine sonoro en la década de 1930, adquirieron nuevas posibilidades para presentar las nuevas tecnologías agrícolas (riego, maquinaria, plaguicidas, abonos) a la población rural.

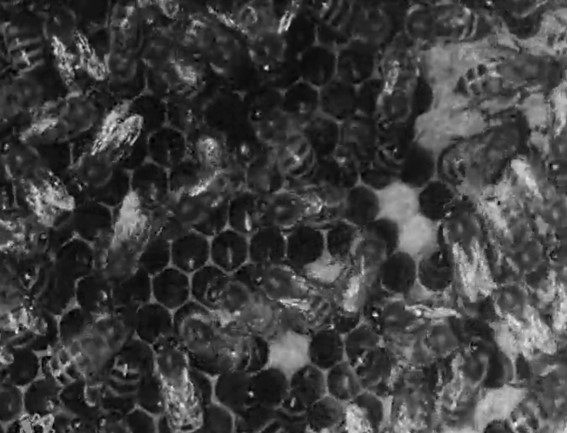

Fotograma del documental La vida de las abejas (1951), bajo la dirección, guion y fotografía de Guillermo Zúñiga. Canal UNED.

Uno de los más prolíficos autores de este tipo de cine en España fue Francisco González de la Riva (1885-1967), marqués de Villa Alcázar. Estudió ingeniería agronómica antes de viajar a Estados Unidos y conocer en California los inicios de la industria cinematográfica. Cuando volvió a España en 1933 fue nombrado jefe de la Sección de Publicidad y Publicaciones del Instituto de Reforma Agraria, desde donde comenzaría su larga producción cinematográfica. En 1936 dirigió Los yunteros de Extremadura, donde mostró las penosas condiciones de vida de los trabajadores del campo, con críticas hacia los modos de explotación y reparto de la tierra, que consideraba causantes de la miseria de estas áreas rurales. Era un documental que en cierto modo dialogaba con otro mucho más famoso: Las Hurdes/Tierra Sin Pan de Luis Buñuel (1900-1983).

La mayor parte las más de setenta películas de Francisco González de la Riva fueron realizadas en las dos décadas iniciales del franquismo, un régimen con el que se identificó desde los inicios de la Guerra Civil. Fue nombrado jefe del servicio de cinematografía del Ministerio de Agricultura en 1940 y pudo así desarrollar su creatividad dentro del ámbito de la extensión agraria. Sus documentales de la posguerra se caracterizan por la fuerte presencia de valores propios del nacionalcatolicismo, tales como la defensa de la familia patriarcal, diversos ingredientes reaccionarios de la religión católica y un patriotismo fascistizado. También adoptó el discurso modernizador de otros documentales agrarios de esos años. Presentaba el mundo rural como una rémora para el progreso por la gran cantidad de población iletrada que continuaba con procedimientos de cultivo arcaicos y poco efectivos. Utilizando todas las herramientas del nuevo cine sonoro, González de la Riva pretendía instruir a la población rural en las nuevas tecnologías agrarias con las que también se legitimaban las políticas agrarias de la dictadura en sus primeras décadas.

González de la Riva empleó la parábola como recurso didáctico principal, con frecuentes analogías entre actividades agropecuarias y aspectos de la vida cotidiana. Usó habitualmente gráficos y dibujos animados, tales como la calavera que aparece al principio del documental sobre el escarabajo de la patata y que se transforma un monstruo amenazante sobre un mapa de España invadida por la plaga. También hizo un uso habitual de la voz del narrador como elemento director del relato superpuesto a escenas sin sonido propio. En otros momentos de sus documentales, la banda sonora estaba plagada de referencias a la música clásica, a la que el marqués era un gran aficionado.

Fotograma de El Escarabajo de la Patata, un documental dirigido por Francisco González de la Riva en 1945. YouTube.

Los documentales médicos constituyen el otro gran grupo de obras de la primera mitad del siglo XX. Han sido objeto de un estudio amplio por parte de un grupo dirigido por el historiador francés Christian Bonah que ha coordinado la base de datos de documentales médicos MedFilm. Entre otras cuestiones, Bonah ha estudiado la relación entre documentales y publicidad farmacéutica en el caso de industrias multinacionales como Bayer. Ha reconstruido así la historia de la unidad de producción cinematográfica de Bayer y ha analizado muchas de las películas que allí se filmaron, concebidas para un mercado mundial durante las décadas de 1920 y 1930.

A través de estos estudios, Bonah ha demostrado que las obras de educación para la salud participaron intensamente en la construcción de la marca y la reputación de empresas como Bayer. La necesidad de ganar la confianza del público consumidor en una empresa y su nombre era esencial en una época en la que la industria Bayer había perdido muchas de sus patentes de medicamentos tras la Primera Guerra Mundial. La empresa estableció su propia productora independiente con una unidad de planificación y producción de películas en los años veinte. En la década siguiente se organizó una red de camiones que recorrían zonas remotas de Alemania, Europa y otros lugares para proyectar las nuevas películas sonoras de Bayer dirigidas al gran público. Esta estrategia corporativa sirvió para promover la educación sanitaria, la ciencia y la industria alemanas, al mismo tiempo que se ensalzaba la marca de la empresa productora de las películas.

Fotograma de la película producida por Bayer In the service of humanity (1938) bajo la dirección de Walter Ruttmann (1887-1941). MedFilm.

Estas conclusiones de Bonah respecto a la conexión entre publicidad farmacéutica y educación médica se pueden complementar con otros trabajos acerca de los documentales médicos de la primera mitad del siglo XX. Un grupo muy importante fueron dedicados a la lucha contra la sífilis y otras enfermedades venéreas. Han sido analizados en otra entrada de Saberes en acción por Paula Arantzazu Ruiz, que muestra el entramado de nuevos saberes médicos y microbiológicos con discursos dominantes acerca de la salud y la sexualidad, entremezclados con aspectos diversos de la moral dominante.

Estos ejemplos muestran el carácter complejo de los documentales científicos, agrarios y médicos de la primera mitad del siglo XX. Estas obras persiguieron una gran variedad de objetivos, desde el puro entretenimiento hasta el desarrollo de investigación especializada en microbiología, la publicidad de marcas farmacéuticas, la promoción de la salud pública en las campañas sanitarias o la implantación de nuevas tecnologías agrarias, todo ello entremezclado con diversos planteamientos ideológicos y con variados efectos colaterales, tales como los mencionados en los ejemplos anteriores. Fueron dirigidos a una gran variedad de públicos, más o menos especializados o generales, cuyas expectativas y respuestas también fueron diversas y cambiantes. Por otro lado, tanto los lenguajes cinematográficos empleados como las tecnologías fílmicas variaron a lo largo de estos años, creando así nuevas posibilidades para la creatividad de los equipos productores, formados por personal académico y creadores fílmicos, además de otros protagonistas de la naciente industria cinematográfica. Esta diversidad de factores, junto con otros que surgirán en la segunda mitad del siglo XX, permiten apuntar el complejo universo de interacciones entre el medio cinematográfico y la ciencia.

Todas estas circunstancias cambiaron en la segunda mitad del siglo XX debido a la llegada de la televisión, la mayor profesionalización de la ciencia y la consolidación de una industria cinematográfica dirigida a un público todavía más amplio. Tal y como ha señalado Jean-Baptiste Gouyon en uno de sus trabajos, la aparición de una cultura profesional del documental naturalista en Gran Bretaña en la década de 1960 vino acompañada de una redefinición del valor respectivo del artificio y la ficción en la producción de representaciones fiables de los rasgos de la vida natural. Al principio, cuando la filmación de la vida silvestre era realizada principalmente por la amplia comunidad de amateurs de la historia natural, las muestras explícitas de no intervención del artista, combinadas con expresiones de autosuficiencia explicativa de la naturaleza, se consideraban garantías de fiabilidad para obtener la credibilidad necesaria con el visto bueno del público. Pero una vez que se desarrolló profesionalmente la filmación de la naturaleza como parte del espacio cultural de la ciencia académica, las muestras de intervención de los creadores, así como de un hábil uso del artificio, se convirtieron en pruebas convincentes de fiabilidad de los contenidos y un sello de calidad para las producciones cinematográficas acerca de la naturaleza.

Esta característica tensión entre ficción y artificio marca la doble naturaleza de los documentales. Son, como se ha visto, un producto de circunstancias cambiantes de productores, públicos, tecnologías y lenguajes cinematográficos. También los documentales científicos actuales se dirigen también a una variedad de públicos, con un abanico de antiguos y nuevos propósitos divulgativos, publicitarios, educativos o de investigación. Al igual que en el pasado, presentan rasgos peculiares según se dirijan a especialistas en el área implicada o a otras personas de la comunidad académica, a futuros estudiantes de ciencias o de otros niveles educativos, al público en general o a grupos profesionales específicos.

En las primeras décadas del siglo XXI, el documental ha experimentado un crecimiento enorme con la llegada de las nuevas plataformas digitales y los recursos que permiten realizar documentos audiovisuales a un grupo amplio de personas, por ejemplo, a estudiantes de bachillerato sin más herramienta que sus teléfonos móviles. Tal y como hemos visto que ha pasado durante el más de un siglo de historia revisado en esta entrada, todos estos cambios han conducido a nuevas formas y contenidos de los documentales científicos que han permitido renovar también su papel dentro de antiguos y nuevos ámbitos divulgativos, escolares o académicos.

Durant les primeres dècades del segle XXI, el documental ha experimentat un creixement enorme amb l’arribada de les noves plataformes digitals i els recursos que permeten realitzar documents audiovisuals a un grup ampli de persones, per exemple, a estudiants de batxillerat sense més eina que els seus telèfons mòbils. Tal com hem vist que ha passat durant el més d’un segle d’història revisat a aquesta entrada, tots aquests canvis han conduït a noves formes i continguts dels documentals científics que han permès renovar també el seu paper dins d’antics i nous àmbits divulgatius, escolars o acadèmics.

José Ramón Bertomeu Sánchez

IILP-UV

Cómo citar este artículo:

Bertomeu Sánchez, José Ramón. ¿Hechos o artificios? Sabers en acció, 2024-09-11. https://sabersenaccio.iec.cat/es/hechos-o-artificios/.

Para saber más

Puedes ampliar la información con la bibliografía y recursos disponibles.

Lecturas recomendadas

Gouyon JB. Science and film-making. Public Underst Sci. 2016;25(1):17–30. https://doi.org/10.1177/0963662515593841

Kirby D. Film, Radio and TV. In: Lightman B, ed. A Companion to the History of Science. New York: Blackwell Publishers; 2016. p. 428–41.

León Anguiano B. El documental de divulgación científica. Barcelona. Paidós; 1999. 190 p.

Estudios

Arantzazu Ruiz P. Sífilis en primer plano [Internet]. Sabers en acció. 2021. Available from: https://sabersenaccio.iec.cat/es/sifilis-en-primer-plano/

Bertomeu Sánchez JR. El escarabajo del marqués. Violencia lenta, plaguicidas arsenicales y cine agrario durante los primeros años del franquismo. In: X Guillem & A Nieto, Tóxicos Invisibles La construcción de la ignorancia ambiental. Icaria Editorial; 2020. p. 79–108.

Bonah C, Cantor D, Laukötter A, eds.. Health Education Films in the Twentieth Century. Suffolk; 2018. 380 p.

Canales J. A Tenth of a Second: A History. Chicago, IL: University of Chicago Press;

Canales J. Dead and Alive: Micro-Cinematography between Physics and Biology. Configurations. 2015;23(2):235–51. https://muse.jhu.edu/article/593044

Elena A. Ciencia, cine e historia: de Méliès a 2001. Madrid: Alianza; 2002. 270 p.

Evans B, Harbord J, editors. Film, observation and the mind. History of the Human Sciences. 2024;37:3–11.

Gálvez MLO. Guillermo Zúñiga: la vocación por el cine y la ciencia. Universidad Nacional de Educación a Distancia – UNED; 2011

Gaycken O. Devices of Curiosity: Early Cinema and Popular Science. Oxford, New York: Oxford University Press; 2015. 272 p.

Gouyon JB. Science and film-making. Public Underst Sci. 2016;25(1):17–30. https://doi.org/10.1177/0963662515593841

Harris B. The Snake Pit: Mixing Marx with Freud in Hollywood. History of Psychology. 2021;24:228–54.

Jones A. Science in the making: 1930s citizen science on the BBC. History of Education;49(3):327–43. https://doi.org/10.1080/0046760X.2020.1712620

Kirby DA. Lab Coats in Hollywood. Science, Scientists, and Cinema. Cambridge: MIT Press; 2011.

Laakkonen S, Tähkäpää O. Towards an Environmental History of Television: Water Pollution Issues on Finnish Broadcasting Prior to Earth Day 1970. Environment and History. 2021;27:367–98.

León Anguiano B. El documental científic i les seves coordenades. Quaderns del CAC . 2008;(30):11–8. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2921675

León Anguiano B. Breve historia de la comunicación audiovisual de la ciencia en España. In: Calvo Roy A, Moreno C, eds. Periodismo Científico en España. Madrid: Fundación Ramón Areces; 2021. p. 67–79.

Murray S. The New Surgical Amphitheater: Color Television and Medical Education in Postwar America. Technology and Culture. 2020;61(3):772–97.

Olszynko-Gryn J. Filming Fly Eggs: Time-Lapse Cinematography as an Intermedial Practice. Isis 2021;112(2):307–14.

Piel H. Scientific Broadcasting as a Social Responsibility? John Maynard Smith on Radio and Television in the 1960s and 1970s. British Journal for the History of Science. 2020;53:89–108.

Riou F. La diffusion des sciences par le cinéma, des précurseurs à Jean Painlevé. Nantes; 2008.

Sattelmacher A, Schulze M, Waltenspül S. Focus: Research Films. Isis. 2021;112(2):291–8.

Tabernero C. The Changing Nature of Modernization Discourses in Documentary Films. Science in Context. 2018;31(1):61–83.

Fuentes

Bonah C. Medfilm. Un projet de recherche sur l’histoire du film médical et sanitaire. 2024. Available from: https://medfilm.unistra.fr/wiki/Accueil

Ministerio de Agricultura. La obra cinematográfica del Marqués de Villa-Alcázar (1934-1966). 2018. Available from: https://www.mapa.gob.es/fr/ministerio/publicaciones-archivo-biblioteca/mediateca/Villa-Alcazar.aspx

UNED. Guillermo Zúñiga. Producción cinematográfica. https://canal.uned.es/series/5a6f3c40b1111f4c508b4569/list?design=__design__

Vídeos

Bonah, C. Si es Bueno es Bayer.2020. https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/ca/videos/-es-bueno-es-bayer-health-education-corporate-communication-and-the-filmic-image-building-of-german-pharma-industry-as-the-world-pharmacy-1285901090268/Recurs.html?id=1286151666988

Gouyon JB. When artifice becomes evidence. A look at the origins of the wildlife MOD genre. 2020. https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/ca/videos/conferencia-jean-baptiste-gouyon-1285901090268/Recurs.html?id=1286150756651

León, B. – El Documental Científico. 2021. https://www.youtube.com/watch?v=r_QAxD8Xr8k

Tabernero, C. 2020. “El hombre y la Tierra [Man and the Earth], Félix Rodríguez de la Fuente, 1974-1981], and the construction of the environment in 1970s Spain” https://www.uv.es/uvweb/institut-universitari-historia-medicina-ciencia-lopez-pinero/ca/videos/conferencia-hombre-tierra-man-and-the-earth-felix-rodriguez-fuente-1974-1981-and-the-construction-of-the-environment-in-1970s-spain-1285901090268/Recurs.html?id=1286151803119