—El diagnóstico de la epidemia de 1576 del médico Francisco Hernández y el cirujano Alonso López de Hinojosos para la historia de la medicina y de la ciencia.—

La Nueva España (actual México) vivió dos epidemias de cocoliztli durante el siglo XVI, en 1545 y en 1576. Ambas epidemias son de los grandes misterios en la historia de la medicina por desconocimiento de su diagnóstico. Se han realizado estudios solventes para el primer evento, desde la historia social hasta la epidemiología, aunque el segundo sigue sin entenderse ni diagnosticarse. Existen, sin embargo, dos documentos, producidos por un médico y un cirujano respectivamente, que pueden aproximarnos a la enfermedad de 1576.

El cocoliztli se inició en la primavera de 1576 en la ciudad de México, para luego extenderse a todo el territorio de la Nueva España, específicamente a las zonas frías. La enfermedad, caracterizada por un gran sangrado de nariz, tuvo una duración de año y medio en la ciudad y se prolongó hasta 1578 en diversas provincias de la colonia ibérica. La epidemia afectó a todos los sexos, etnias y edades, especialmente a las personas jóvenes. Los de edad avanzada, si enfermaban, lograban recuperar la salud. La cantidad de muertes por el cocoliztli llevó a las autoridades a diseñar fosas en las que dar sepultura a los difuntos, así como habilitar todos los hospitales para tratar a los enfermos.

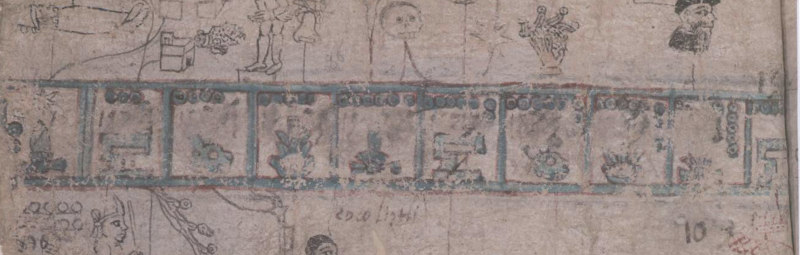

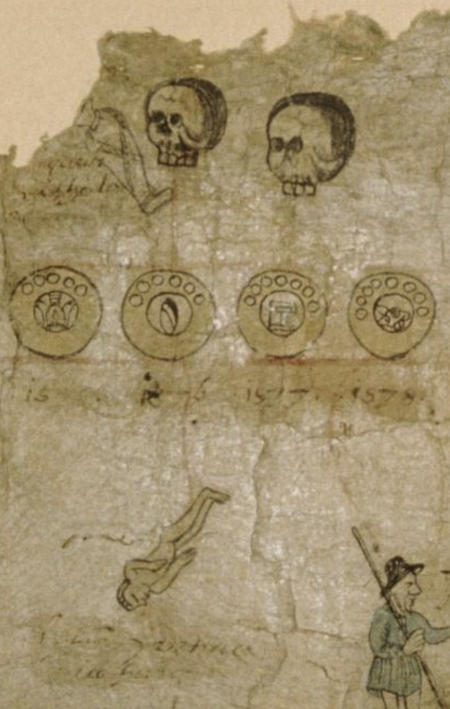

Lámina 86, Codex mexicanus. Para el año 6 pedernal (1576) y 6 casa (1577) se observa una calavera sobre los años en señal de mortandad. En la parte inferior se lee “cocoliztli”. Instituto de Investigaciones Históricas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Por orden gubernamental, en el Hospital Real de San José de los Naturales, nosocomio creado para atender a la población indígena de la Nueva España, el médico Francisco Hernández (1514-1587) y el cirujano Alonso López de Hinojosos (1535-1597) llevaron a cabo autopsias para conocer la enfermedad y tratar a todas las personas enfermas, sin importar su etnia. La colaboración entre cirujanos y médicos en la colonia fue copia de la situación que se vivía en los reinos ibéricos, en la que se trató de unir la técnica con la ciencia para asistir a la población. Los médicos representaban la ciencia al ser formados en universidades según los conocimientos teóricos del galenismo hipocrático, mientras los cirujanos correspondían a la técnica de sanar, abrir e intervenir los cuerpos. Debido a la escasez de médicos universitarios que asistieran a la población, en Castilla y otras provincias ibéricas y colonias se profesionalizó a los cirujanos para atender las dolencias haciéndoles tomar cursos en las universidades. Pese a las diferencias entre médicos y cirujanos, el conocimiento y la destreza sobre y en el cuerpo humano los llevó a colaborar y aumentar el conocimiento médico.

De la intervención en el hospital, Hernández redactó De morbo novae hispaniea anni 1576, vocato ab indis cocoliztli (De la enfermedad de la Nueva España del año 1576 llamada por los indios cocoliztli). Por su parte, López de Hinojosos escribió Summa y recopilación de cirugía, cuya primera edición apareció en 1578 y la segunda en 1595. Pese a ser textos que narran y describen los síntomas de cocoliztli y las alteraciones que la enfermedad produce en el cuerpo, los documentos son bastante diferentes. El texto del médico, escrito a mano y en latín, presenta la observación del caso clínico, para así compartir sus conocimientos y enseñar a saber hacer, saber ver y saber entender la enfermedad desconocida o conocida enfermedad con nuevas expresiones de síntomas. Por el contrario, el documento de López es un compilado médico novohispano de la segunda mitad del siglo XVI, en el que se mencionan las enfermedades que afectan comúnmente a la población novohispana, entre ellas el cocoliztli, así como sus tratamientos más comunes.

A través de los documentos de Hernández y López se tiene el registro de observadores directos de cocoliztli y los enfermos. En sus páginas, médico y cirujano presentan la enfermedad y su evolución en los enfermos hasta llegar a las alteraciones de los órganos internos observados en las autopsias, lo cual permite que en la actualidad nos aproximemos a la enfermedad y el proceso de enfermar en el contexto de la epidemia. Ambos documentos comparten cuatro aspectos para aproximarse al cocoliztli: la observación clínica, el estudio del paciente, el conocimiento del cuerpo humano y la descripción de la enfermedad. Estos solo pueden ser entendidos al reconstruir los espacios social, temporal, político y geográfico en los que ocurrió el cocoliztli, y que se centran en la ciudad de México.

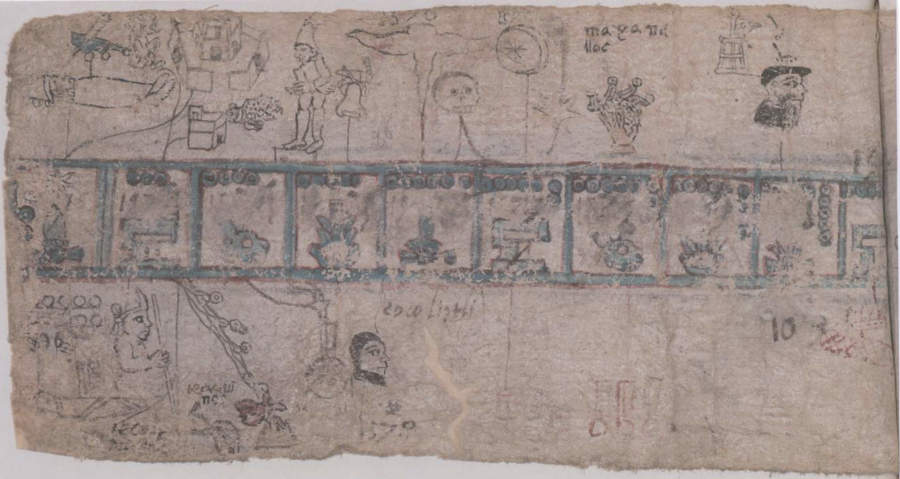

Mapa de Uppsala, 1555. Tenochtitlán. Library of the Congress.

En la segunda mitad del siglo XVI, la Ciudad de México estaba lejos del apelativo de “la ciudad de los palacios”, tal y como se conoció en el siglo XVIII. La urbe contaba con pocos edificios terminados, calles discontinuas y modestos conventos. Pese a que existía fuerte interacción y mestizaje entre los diferentes grupos étnicos, seguían separados geográfica y políticamente, exaltando los diversos rasgos culturales de ibéricos, indígenas, asiáticos y africanos.

La Ciudad de México, fundada sobre el lago de Texcoco en el centro de México, funcionaba con caminos mixtos, hechos de tierra y agua, que conectaban las casas con el lago, en un ejemplo de convivencia y medio económico entre el medio natural y la cultura humana. En cuanto a apariencia y limpieza, resaltaba la insalubridad. En plazas y calles se veían montones de basura, material fecal, piletas con agua enlamada; acequias con agua estancada y maloliente, letrinas públicas que nadie quería limpiar, vendedores ambulantes que ofrecían productos comestibles junto con desperdicios de carnicerías. Por si esto fuera poco, las condiciones climáticas, acompañadas de las alimenticias, no fueron las más idóneas para preservar la salud de la población. Entre los años de 1568 a 1580, en toda la Nueva España se presentía especulación, esterilidad, carestía, hambre, prevención y sequía.

Pese a los ambientes social, ecológico y biológico inestables, en la Nueva España se dio el contacto de los sistemas médicos ibérico y mexica para preservar la salud de la población y hacer frente a las enfermedades. El cocoliztli de 1576 se presentó en la denominada “época colonial” de la medicina (de 1561 a 1815), la cual ha sido caracterizada por un mestizaje entre la medicina galénica y la ticiotl (medicina mexica). Aunque este mestizaje no fue ni pacífico ni uniforme, parecía funcionar para las personas enfermas. Se combinaron explicaciones, terapéuticas, diagnósticos y pronósticos para producir como resultado lo que se ha denominado medicina novohispana. A través de los médicos ibéricos y titici (la expresión náhuatl para designar a los médicos) que trabajaban en diversos sitios, como colegios religiosos, tiendas y hospitales, el mestizaje médico se presentó con mayor fuerza, aunque con reservas. Los médicos ibéricos se apropiaron selectivamente de la materia médica y las prácticas terapéuticas indígenas, pero dejaron fuera la cosmovisión mágico-religiosa de la ticiotl.

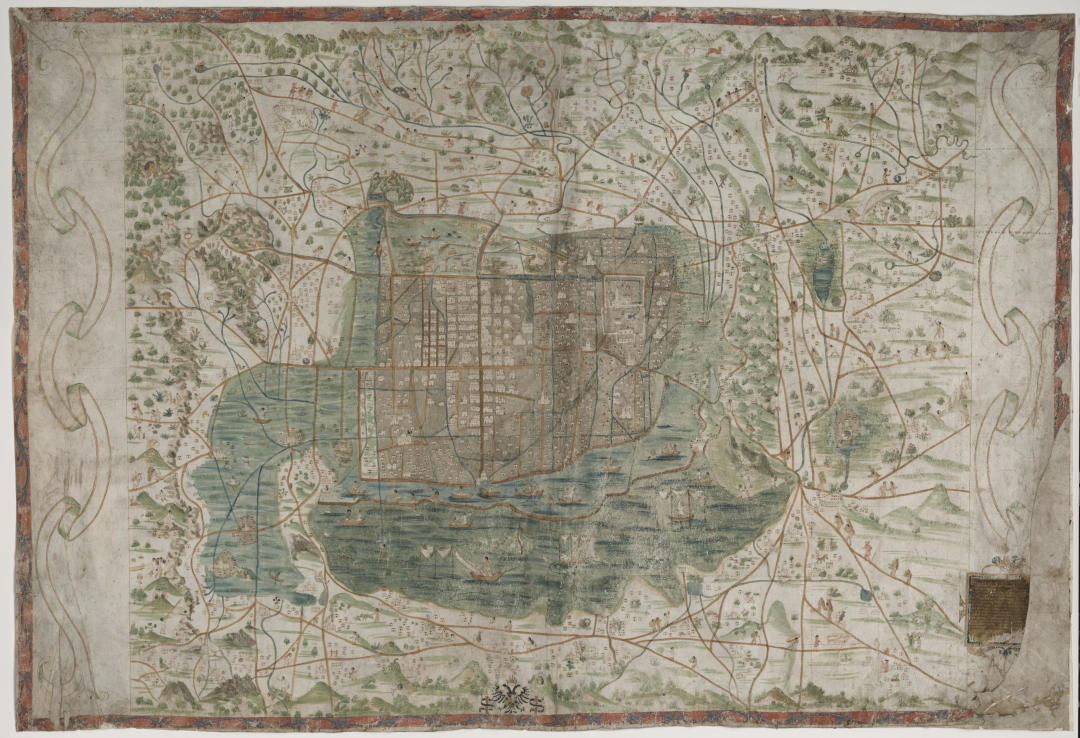

Hospital. Códice Osuna. Internet Archive.

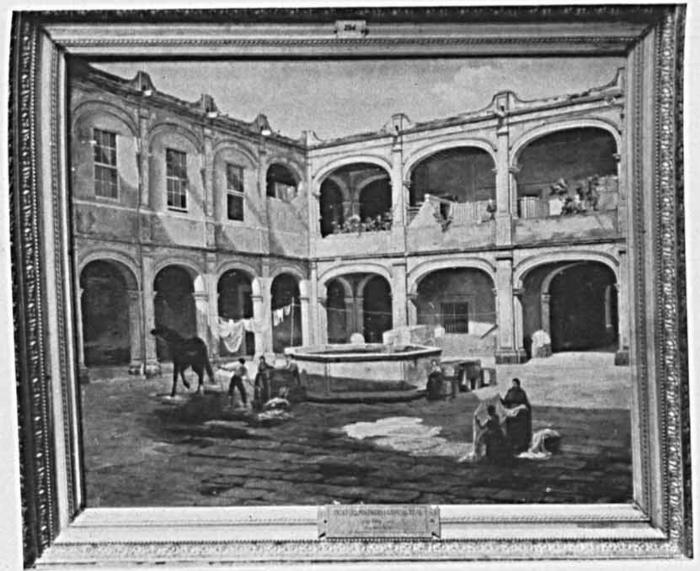

Los hospitales fueron centros neurálgicos para este mestizaje médico, además de brindar asistencia sanitaria. Estos establecimientos, principalmente fundados por religiosos, fueron inicialmente construidos para ibéricos, y posteriormente se edificaron centros para indios y otras etnias. El Hospital Real de San José de los Naturales, fundado por la orden de los franciscanos entre 1530 y 1534, tuvo el objetivo de atender a los nativos en cuerpo y alma. Los hospitales de naturales o indígenas fueron vehículos para la evangelización en la Nueva España, como muestran las dinámicas para con los enfermos, enfocadas en salvar sus almas antes que los cuerpos, por lo que se les catequizaba, bautizaba y confesaba a la par de recibir la atención sanitaria. Este centro de San José de los Naturales fue el punto neurálgico de Hernández y López debido a la cantidad de hasta 200 enfermos registrados por día para 1576, y el anfiteatro “fresco y grande” en el que se llevarían a cabo las autopsias.

Los textos correspondientes a la medicina ibérica y mestiza del siglo XVI, representados por los documentos de Hernández y López, permiten aproximarse al diagnóstico naturalista-realista de cocoliztli en la epidemia de 1576 en la Nueva España. Por diagnóstico se entiende el significado que se le da a un evento a partir de la relación entre categorías clasificatorias y las enfermedades designadas. El significado naturalista-realista o retrospectivo de cocoliztli se basa en la clasificación de enfermedades contemporáneas que la biomedicina ha creado, por lo que los síntomas de la enfermedad novohispana se traducen a conceptos actuales médicos para identificar el patógeno que la ocasionó. El empleo de dicho diagnóstico en enfermedades históricas no corresponde a una verdad absoluta, sino a la transdisciplina que se desarrolla en la historia de la medicina y de la ciencia, para entender el pasado epidemiológico de los seres humanos en contextos específicos, y considerando siempre que el significado que los diagnósticos construyen es cambiante junto con las sociedades humanas.

Tira de Tepechpan. Sobre los años 1576 y 1577 hay dos calaveras y, en la parte inferior, la representación de un enfermo con sangre a nivel facial. Internet Archive.

Actualmente, se considera que el cocoliztli de 1576 pudo ser causado por el virus hanta. La enfermedad de hantavirus produce fiebres hemorrágicas y afecta a todo el cuerpo, además de fiebre, síntomas y signos clínicos no específicos, y estados de shock. El hantavirus produce una enfermedad zoonótica diseminada por roedores y, debido a la relación entre huésped y enfermedad, se ha llegado a dividir en virus del Viejo y Nuevo Mundo. Los virus del Viejo Mundo producen fiebres hemorrágicas que afectan a los riñones y se presentan en Europa y Asia. Por el contrario, los hantavirus del Nuevo Mundo causan fiebre hemorrágica que altera principalmente el funcionamiento de los sistemas respiratorio y cardiaco.

Los síntomas descritos por Hernández y López presentan similitudes con la sintomatología característica de hantavirus. En ambos casos se produce fiebre, alteraciones de lengua y faringe, cambios en la coloración de la orina, alteraciones en las pulsaciones y la frecuencia cardiaca, ictericia, afecciones del sistema nervioso central, inflamación de ganglios en diversas zonas del cuerpo, sangrado nasal y dolor muscular y articular. En cuanto a las alteraciones de los órganos, tanto las autopsias realizadas por Hernández y López como las descripciones contemporáneas de la enfermedad hantavirus comparten la presencia de coágulos sanguíneos, afecciones hepáticas y alteraciones del miocardio.

En definitiva, a través de los síntomas compartidos y las alteraciones patológicas señaladas, podría sugerirse que el cocoliztli de 1576 pudo deberse a un virus hanta del Viejo Mundo. Esta consideración se basa principalmente en una condición mencionada tanto por Hernández como López en sus autopsias: la alteración hepática. El hantavirus puede desarrollar un síndrome renal que, aunque no presente en las obras del siglo XVI, altera el hígado produciendo el síndrome hepatorrenal, o la insuficiencia renal de carácter funcional, causada por vasoconstricción renal.

En 1570, el médico Francisco Bravo (1515-1595) mencionó que, para tratar una enfermedad, primero hay que identificarla. Sin embargo, aproximarse al diagnóstico de una enfermedad ocurrida en el pasado, como el cocoliztli de 1576, no es tarea fácil. Desde la historia de la ciencia y de la medicina se han identificado desde hace tiempo no solamente los agentes patógenos, sino también las vivencias, las representaciones y las concepciones que las enfermedades generaron en su tiempo y espacio, asumiendo que tanto enfermedades como sistemas médicos y sociedades son constructos humanos. En los últimos veinte años, con el desarrollo de técnicas genéticas como la paleogenómica, se ha buscado reescribir la historia de la epidemiología sin considerar los aportes de la historia de la medicina, omitiendo así que todo evento biológico y sociocultural corresponde y puede ser solamente entendido en su contexto.

Para el caso del cocoliztli de 1576 en la Nueva España, dos documentos, de carácter médico y quirúrgico, permiten acercarse a la visión de los practicantes de la salud, la cual refleja en cierto modo las ideas sociales y científicas del contexto novohispano.

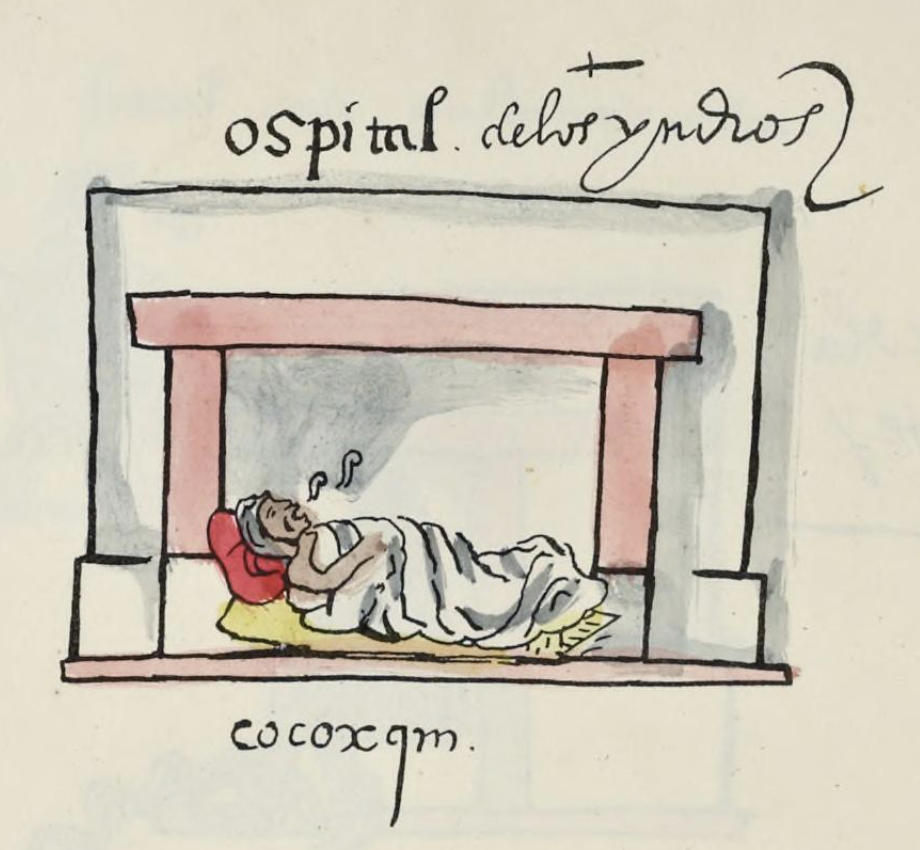

Patio del antiguo hospital, por Carlos Rivera. Fuente: Fernández, Justino. El Hospital Real De Indios De La Ciudad De México. Anales Del Instituto De Investigaciones Estéticas. 1939; 2 (3): 25-47.

Los escritos de Francisco Hernández y Alonso López de Hinojosos, basados en las autopsias realizadas en el Hospital de San José de los Naturales, permiten aproximarse al diagnóstico de cocoliztli. Teniendo en cuenta los síntomas y las alteraciones orgánicas, se puede proponer que se trató de hantavirus debido a las alteraciones hepáticas que se observan tanto en la enfermedad histórica como en la contemporánea. Sin embargo, este diagnóstico aún debe ser confirmado con otros estudios biológicos e históricos, ya que las enfermedades tienen varias narraciones que contar y diversos diagnósticos que presentar acordes a su tiempo, espacio y ciencia.

Por último, el diagnóstico naturalista-realista de cocoliztli presentado pretende inscribirse y reforzar la historia de la ciencia y la medicina. Poniendo en práctica la transdisciplinariedad, los diagnósticos retrospectivos juntan saberes de diversas ciencias, como medicina, biología, literatura, ecología, geografía, epidemiología, antropología, entre otras, todas con el fin de conocer la historia de las múltiples expresiones de los seres humanos a lo largo del tiempo, como los significados dados a enfermedades. El diagnóstico retrospectivo no es una herramienta para afirmar el diagnóstico de una enfermedad, ya que no se pretende clasificar todos los procesos de salud y enfermedad bajo los conocimientos biomédicos contemporáneos como lo pretende la paleogenómica, que no considera que las enfermedades han cambiado biológica, epistémica y socioculturalmente junto con los seres humos a lo largo de la historia. El diagnóstico naturalista-realista es la metodología que permite el trabajo e investigación transdisciplinaria que desde la historia de la ciencia se busca realizar.

Sandra Elena Guevara Flores

Unitat d’Història de la Medicina, Institut d’Història de la Ciència, UAB

Cómo citar este artículo:

Guevara Flores, Sandra Elena. Cocoliztli en Nueva España. Sabers en acció, 2025-04-09. https://sabersenaccio.iec.cat/es/cocoliztli-en-nueva-espana/.

Para saber más

Puedes ampliar la información con la bibliografía y recursos disponibles.

Lecturas recomendadas

Guevara Flores, Sandra Elena. A través de sus ojos: médicos indígenas y el cocoliztli de 1545 en la Nueva España. eHumanista. 2018; 39: 36-52.

Guevara Flores; Sandra Elena. Las medicinas galénica-ibérica y mexica en la Nueva España de inicios del siglo XVI. In Martínez Hernández, Gerardo, coord. Ciencia y sociedad: Estudios sobre el quehacer científicos en México, siglos XVI al XX. Ciudad de México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, 2023, p. 31-68.

Guevara Flores, Sandra Elena. El cocoliztli de 1576 en la Nueva España: Re-diagnóstico a través de Francisco Hernández [documento inédito]. Ciudad de México; noviembre 2025.

Estudios

Bausch, Daniel. Viral Hemorragic Fevers. In Goldman, Lee y Andrew I. Schafer, eds. Cecil Medicine. 24 Edición. Philadelphia: Elsevier; 2012, p. 2147-2156.

Guevara Flores, Sandra Elena. Aportes de la Historia a la Antropología Física: el caso del Matlazahuatl de 1736 en la Nueva España. In Fernández Torres, José Luis; Ruiz Velasco, Fernando; González Loyola, Gabriel, eds. Travesías en antropología física. Homenaje a Carlos Serrano por 50 años de actividad científica y docente. Ciudad de México: UNAM-IIA; 2022, p. 385-406.

León Portilla, Miguel. Las comunidades mesoamericanas ante la institución de los hospitales para indios. In Aguirre Beltrán, Gonzalo y Roberto Moreno de los Arcos coords. Historia General de la Medicina en México. Tomo II. Medicina novohispana siglo XVI. Ciudad de México: UNAM; 1990, p. 218.

López Piñero, José María. Tradición y renovación en la medicina española del renacimiento. In López Piñero, José María, coord. Viejo y Nuevo Continente. La medicina en el encuentro de dos mundos. Valencia: Laboratorios Beecham/S.A.; 1992, p. 35-88.

López Piñero, José María. Medicina e Historia Natural en la sociedad Española de los siglos XVI y XVII. Valencia: Universitat de València; 2007.

Martínez Hernández, Gerardo. Anatomía y Sociedad. Los primeros estudios post mortem en la Nueva España durante la epidemia de cocoliztli de 1576. Metapolítica. 2012; 79, p. 55-63.

Miévelle, Jemima. Medical pluralism in central Mexico in the early colonial period. King´s College London; 2012.

Ramírez Ortega, Verónica. Cirujanos, barberos y sangradores en la Nueva España del siglo XVI. Saberes. Revista de historia de las ciencias y las humanidades. 2017; 1: 141-158.

Fuentes

Hernández, Francisco. De la enfermedad de la Nueva España del año de 1576 llamada por los indios cocoliztli [libro en Internet]. Las obras completas de Francisco Hernández en la UNAM; 1576 [consultada 15 jun 2021]. Disponible en http://www.franciscohernandez.unam.mx/home.html

López de Hinojosos, Alonso. Suma y recopilación de cirugía con un arte para sangrar y examen de barberos. Ciudad de México: Casa de Pedro Balli; 1595. Disponible en https://archive.org/details/summayrecopilaci00lpez